2021年09月24日09:13

バックドア側ホールドテープの剥がし方と粘着材の除去方法(2021年10月以前のハイエース及びキャラバンを使っての説明)≫

カテゴリー │▶アイズ-ブロッカー│●アイズブロッカー修理・交換・取付補助・Q&A

アイズ-ブロッカーに使用している バックドア側ホールドテープ を交換する場合のご案内です。

装着から時間が経っていると、バックドア側にテープの粘着剤(糊)が固着して、パーツクリーナー等で拭いただけでは簡単に取れない場合があります。

下記にご案内しているように、一般的なパーツクリーナーでふき取るよりも、石油系溶剤(ホワイトガソリン、ベンジン、灯油や普通のガソリンでもokです)で、10分ほど含侵させる方法で取り除いてみてください。なお、いわゆるシンナー系溶剤は使わないでください。またアルコール系溶剤では粘着材を溶かす効果はありません。

1.まず、バックドア下側の黒色T字ベルトと ショックコードとの連結を外します。

フックを開いて、ショックコード端部金具の 小さな穴から出すことで連結が外れます。

※ショックコード端部が タープ布の中に入ってしまわないよう、端部を結んだりしておいてください。

2.剥がれかけているホールドテープの両脇をガムテープなどを貼っておきます。後述の、石油系溶剤を使ったり、プライマーを塗ったりする作業のための養生です。

3.強力テープ(下側曲線部に貼ってある4cmほどのテープ) と ホールドテープの両方を剥がします。両テープとも再利用はいたしません。

4.バックドア側に残ってしまっている粘着材(糊)を、なるべく取り除きます。剥がし取ったたテープの接着面(糊面)を使い、残っている粘着材(糊)にペタペタ貼り付けながら取り除いたり、指でこそげ落としたり、ヘラなどを使って できるだけ取り除いておきます。

石油系溶剤(ベンジン、ガソリンや灯油でもOK)やパーツクリーナーを併用すると、良いかと思います。(画像ではパーツクリーナーを使っていますが、パーツクリーナーよりも石油系溶剤の方が作業が楽です)

※ヘラの手の平に当たる部分にティッシュを巻いて作業すると 痛くないです(^^♪

5.まだ残ってしまっている粘着材の上に、テッシュペーパーを貼っていきます。テッシュは、3~4枚重ねた位がいいかと思います。

6.テッシュの上から、ホワイトガソリンなどの石油系溶剤(ベンジン、ガソリンや灯油でもokです)あるいは、パーツクリーナーを吹き付けて、石油系溶剤で濡れている状態になっているテッシュの上を、ラップフィルムや透明テープなどでカバーして、石油系溶剤が蒸発しにくいようにします。こうすることで、粘着材に溶剤が浸透し、粘着材が取り除きやすくなります。

続けて、高耐熱仕様の ホールドテープを貼りつけていきます。

高耐熱仕様のホールドテープの貼り付け方のご案内ブログは 下記からご確認いただけます。

↓↓

https://aizurv2.hamazo.tv/e9256429.html

装着から時間が経っていると、バックドア側にテープの粘着剤(糊)が固着して、パーツクリーナー等で拭いただけでは簡単に取れない場合があります。

下記にご案内しているように、一般的なパーツクリーナーでふき取るよりも、石油系溶剤(ホワイトガソリン、ベンジン、灯油や普通のガソリンでもokです)で、10分ほど含侵させる方法で取り除いてみてください。なお、いわゆるシンナー系溶剤は使わないでください。またアルコール系溶剤では粘着材を溶かす効果はありません。

※粘着材を取り除く作業には、一般的なパーツクリーナーよりも、石油系溶剤(ホワイトガソリン、ベンジン、 灯油や普通のガソリンでもokです)のほうが 粘着材を よく溶かしてくれます。また、石油系溶剤は塗装面やプラスチック部品などを 痛めることはありません。50mlあれば十分すぎるほどの量です。

●100均ショップのダイソーでは 「オイルライター専用オイル」の名称で、110ml 110円です。(レジの傍に置かれています)

●アマゾン通販では、「Aベンジン 100ml」 150円(送料込)前後で 販売されています。

●ヨドバシカメラ通販では「Aベンジン」の名称で、100ml 220円(送料込)で 販売されています。

※記事作成時の値段です

●100均ショップのダイソーでは 「オイルライター専用オイル」の名称で、110ml 110円です。(レジの傍に置かれています)

●アマゾン通販では、「Aベンジン 100ml」 150円(送料込)前後で 販売されています。

●ヨドバシカメラ通販では「Aベンジン」の名称で、100ml 220円(送料込)で 販売されています。

※記事作成時の値段です

★ご注意★

もし、パーツクリーナーを使われる場合には、クリーナーの強力さによっては、その成分が、内張り等の樹脂部や塗装部分を 変色させてしまう場合があります。ご注意ください。また、「粘着材はがし」 や 「テープはがし」と呼ばれるものを使われる場合には、ご注意が必要です(このページの 一番最後に ご説明しております)

なお、シンナー系(トルエン系、キシレン系 、いわゆるラッカーシンナーなど)溶剤やアセトンなどを使ってしまうと、塗装面を溶かしたり、塗装が剥げてしまったりしますので ご注意ください。

もし、パーツクリーナーを使われる場合には、クリーナーの強力さによっては、その成分が、内張り等の樹脂部や塗装部分を 変色させてしまう場合があります。ご注意ください。また、「粘着材はがし」 や 「テープはがし」と呼ばれるものを使われる場合には、ご注意が必要です(このページの 一番最後に ご説明しております)

なお、シンナー系(トルエン系、キシレン系 、いわゆるラッカーシンナーなど)溶剤やアセトンなどを使ってしまうと、塗装面を溶かしたり、塗装が剥げてしまったりしますので ご注意ください。

1.まず、バックドア下側の黒色T字ベルトと ショックコードとの連結を外します。

フックを開いて、ショックコード端部金具の 小さな穴から出すことで連結が外れます。

※ショックコード端部が タープ布の中に入ってしまわないよう、端部を結んだりしておいてください。

【注意】

強力テープ(4センチほどの長さで 曲線部に貼ってあるテープ)の部分は、タープ布と強く接合されています。 縫い目がテープに絡まって縫い目が ほつれてしまわぬよう、テープから外す際はゆっくり、丁寧に外してください。

強力テープ(4センチほどの長さで 曲線部に貼ってあるテープ)の部分は、タープ布と強く接合されています。 縫い目がテープに絡まって縫い目が ほつれてしまわぬよう、テープから外す際はゆっくり、丁寧に外してください。

2.剥がれかけているホールドテープの両脇をガムテープなどを貼っておきます。後述の、石油系溶剤を使ったり、プライマーを塗ったりする作業のための養生です。

3.強力テープ(下側曲線部に貼ってある4cmほどのテープ) と ホールドテープの両方を剥がします。両テープとも再利用はいたしません。

4.バックドア側に残ってしまっている粘着材(糊)を、なるべく取り除きます。剥がし取ったたテープの接着面(糊面)を使い、残っている粘着材(糊)にペタペタ貼り付けながら取り除いたり、指でこそげ落としたり、ヘラなどを使って できるだけ取り除いておきます。

石油系溶剤(ベンジン、ガソリンや灯油でもOK)やパーツクリーナーを併用すると、良いかと思います。(画像ではパーツクリーナーを使っていますが、パーツクリーナーよりも石油系溶剤の方が作業が楽です)

※ヘラの手の平に当たる部分にティッシュを巻いて作業すると 痛くないです(^^♪

5.まだ残ってしまっている粘着材の上に、テッシュペーパーを貼っていきます。テッシュは、3~4枚重ねた位がいいかと思います。

6.テッシュの上から、ホワイトガソリンなどの石油系溶剤(ベンジン、ガソリンや灯油でもokです)あるいは、パーツクリーナーを吹き付けて、石油系溶剤で濡れている状態になっているテッシュの上を、ラップフィルムや透明テープなどでカバーして、石油系溶剤が蒸発しにくいようにします。こうすることで、粘着材に溶剤が浸透し、粘着材が取り除きやすくなります。

【スプレータイプやスポイト等、直接吹き付けや浸潤が可能な場合】

下側半分にテープを貼っておいて、石油系溶剤で濡らしたりパーツクリーナーを吹き付けたあとで、上半分を後からテープでカバーすると スムーズな作業ができるかと思います。

※溶剤がテープ(カバー用)に付着すると、テープの粘着性が失われます。そのままでは 剥がれてきてしまうため、上からテープ(カバー用)を 重ね貼りして溶剤の蒸発を防いでください。

下側半分にテープを貼っておいて、石油系溶剤で濡らしたりパーツクリーナーを吹き付けたあとで、上半分を後からテープでカバーすると スムーズな作業ができるかと思います。

※溶剤がテープ(カバー用)に付着すると、テープの粘着性が失われます。そのままでは 剥がれてきてしまうため、上からテープ(カバー用)を 重ね貼りして溶剤の蒸発を防いでください。

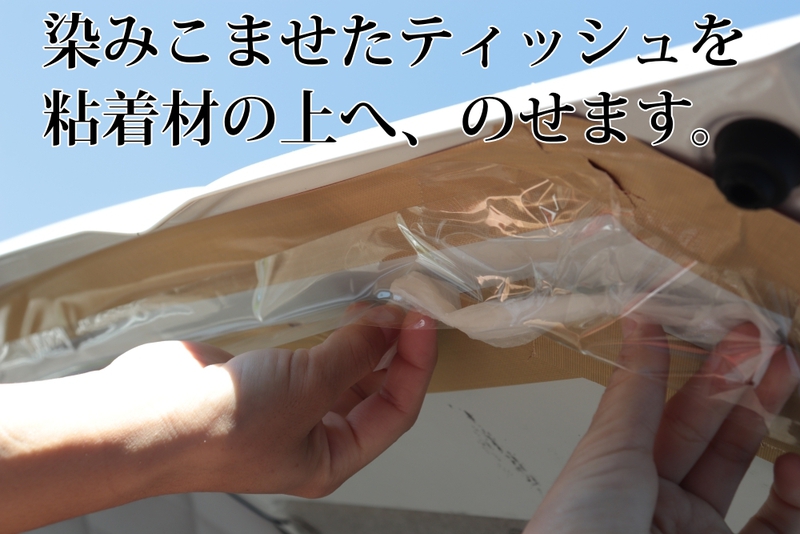

【直接吹き付けや浸潤ができない場合】

溶剤をティッシュの方に染みこませてから、溶剤で濡れたティッシュを粘着材の上へ 盛っていく方法が、やりやすいかと思います

7.そのまま20~30分(寒冷時では30分~1時間)ほど経過させてから、カバーをしていたラップフィルムや透明テープをはがし、ヘラを使いながら、テッシュごと、残っている粘着材を 取り除きます。ラップの中の溶剤が乾燥してしまわないうちに、粘着材が石油系溶剤で溶かされていてネバネバしている状態を見計らってのタイミングで取り除くのが コツになります。ちょうど良いタイミングですと、気持ちよくスムーズに剥がれ取れてくれます ♪ (o^。^o)

※ヘラの手の平に当たる部分に ティッシュを巻いて作業すると 痛くないです(^^♪

取り除き作業にも 石油系溶剤やパーツクリーナーを 併用しながら行うと、作業がスムーズです。

できるだけ残っている糊を取り除きます。貼り付け面から剥がれた糊を テッシュに まとわりつかせるようにして テッシュごと取り除きますと、剥がれた糊が 再び貼りつかないので よろしいかと思います。

8.たいていは上記作業で ほぼ取り除けるかと思いますが、まだ残っている粘着材が多い場合は、再度、残った粘着材の上に、テッシュペーパーを貼り、【5.~7.】の作業を繰り返します。

9.石油系溶剤やパーツクリーナーで、拭き取るだけの程度になりましたら両脇に貼ってあったガムテープなどを取り除き、 石油系溶剤やパーツクリーナーでしっかりと脱脂します。

10.最終仕上げの脱脂は、石油系溶剤よりもパーツクリーナーの方が 油分や不純物が残らないので、ベターです。

★右側と左側、両方のテープを取り除いてください★

===============

なお、粘着材を取り除く際に、 「粘着材はがし」 や 「テープはがし」と呼ばれるものを使うと、作業が少し楽になりますが ご注意も必要です。

●例えば、上画像の はがし剤には、剥がした粘着材が、貼り付けていた面やヘラなどに まとわりつかないようにシリコン成分が配合されています。

そのことにより、糊の取り除き作業までは 都合がイイのですが、再度テープを貼ろうとする場合、 そのままではシリコン成分が残ってしまっていて、 まったく貼りついてくれません。

はがし剤を使われる場合には、糊が全く残らないように取リ除いた上で 【10.】の脱脂作業を、より入念に 行ってください。

●ガラスクリーナーなどを使ってキレイにされる方もいらっしゃいますが、クリーナーの種類によっては汚れ落とし成分の他に、はがし剤と同様に 汚れの付着を防止する成分(防汚剤)が含まれている場合が多いです。

これら防汚剤が表面に残っていると、粘着材が貼り付きません。上記同様、【10.】 の 脱脂作業を入念に行ってください。

なお、いちど防汚成分の上に貼ってしまったテープは 防汚成分がテープ側にも移行しますので 再使用はできません。ご注意ください。

溶剤をティッシュの方に染みこませてから、溶剤で濡れたティッシュを粘着材の上へ 盛っていく方法が、やりやすいかと思います

7.そのまま20~30分(寒冷時では30分~1時間)ほど経過させてから、カバーをしていたラップフィルムや透明テープをはがし、ヘラを使いながら、テッシュごと、残っている粘着材を 取り除きます。ラップの中の溶剤が乾燥してしまわないうちに、粘着材が石油系溶剤で溶かされていてネバネバしている状態を見計らってのタイミングで取り除くのが コツになります。ちょうど良いタイミングですと、気持ちよくスムーズに剥がれ取れてくれます ♪ (o^。^o)

※ヘラの手の平に当たる部分に ティッシュを巻いて作業すると 痛くないです(^^♪

取り除き作業にも 石油系溶剤やパーツクリーナーを 併用しながら行うと、作業がスムーズです。

できるだけ残っている糊を取り除きます。貼り付け面から剥がれた糊を テッシュに まとわりつかせるようにして テッシュごと取り除きますと、剥がれた糊が 再び貼りつかないので よろしいかと思います。

8.たいていは上記作業で ほぼ取り除けるかと思いますが、まだ残っている粘着材が多い場合は、再度、残った粘着材の上に、テッシュペーパーを貼り、【5.~7.】の作業を繰り返します。

9.石油系溶剤やパーツクリーナーで、拭き取るだけの程度になりましたら両脇に貼ってあったガムテープなどを取り除き、 石油系溶剤やパーツクリーナーでしっかりと脱脂します。

10.最終仕上げの脱脂は、石油系溶剤よりもパーツクリーナーの方が 油分や不純物が残らないので、ベターです。

■脱脂作業のコツ■

※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、 常に新しい面で拭う。(汚れた面で拭いてしまうと、汚れをのばしているだけになってしまします。)

※ 拭き取り方は一方向とし、往復や クルクルと円を描くように拭かない。

※ 溶剤で濡らしてから乾かないうちに乾いた布で拭くことが基本。(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後ろ半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)

※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、 常に新しい面で拭う。(汚れた面で拭いてしまうと、汚れをのばしているだけになってしまします。)

※ 拭き取り方は一方向とし、往復や クルクルと円を描くように拭かない。

※ 溶剤で濡らしてから乾かないうちに乾いた布で拭くことが基本。(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後ろ半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)

★右側と左側、両方のテープを取り除いてください★

===============

なお、粘着材を取り除く際に、 「粘着材はがし」 や 「テープはがし」と呼ばれるものを使うと、作業が少し楽になりますが ご注意も必要です。

●例えば、上画像の はがし剤には、剥がした粘着材が、貼り付けていた面やヘラなどに まとわりつかないようにシリコン成分が配合されています。

そのことにより、糊の取り除き作業までは 都合がイイのですが、再度テープを貼ろうとする場合、 そのままではシリコン成分が残ってしまっていて、 まったく貼りついてくれません。

はがし剤を使われる場合には、糊が全く残らないように取リ除いた上で 【10.】の脱脂作業を、より入念に 行ってください。

●ガラスクリーナーなどを使ってキレイにされる方もいらっしゃいますが、クリーナーの種類によっては汚れ落とし成分の他に、はがし剤と同様に 汚れの付着を防止する成分(防汚剤)が含まれている場合が多いです。

これら防汚剤が表面に残っていると、粘着材が貼り付きません。上記同様、【10.】 の 脱脂作業を入念に行ってください。

なお、いちど防汚成分の上に貼ってしまったテープは 防汚成分がテープ側にも移行しますので 再使用はできません。ご注意ください。

続けて、高耐熱仕様の ホールドテープを貼りつけていきます。

高耐熱仕様のホールドテープの貼り付け方のご案内ブログは 下記からご確認いただけます。

↓↓

https://aizurv2.hamazo.tv/e9256429.html