2024年03月08日

2024年3月1日以降 アトレー・ハイゼットカーゴ 他(S300系)アイズ-ブロッカー取付説明書

アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S300系) アイズ-ブロッカー取付説明書

(特許第6862023)

アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S300系) ハイルーフ用

2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。

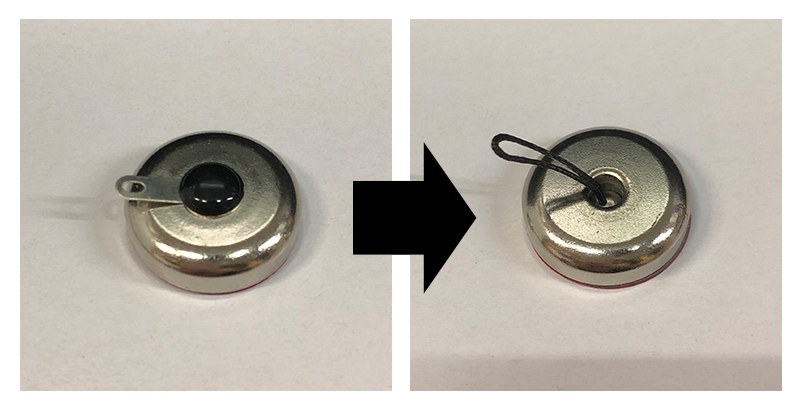

※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。

===================

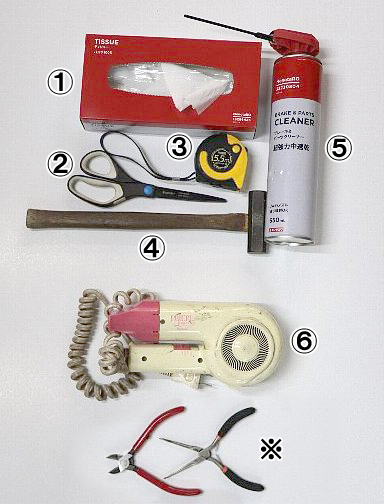

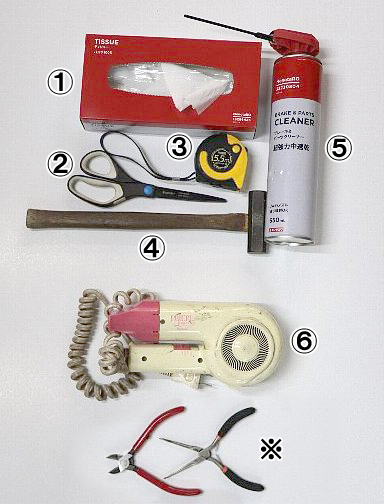

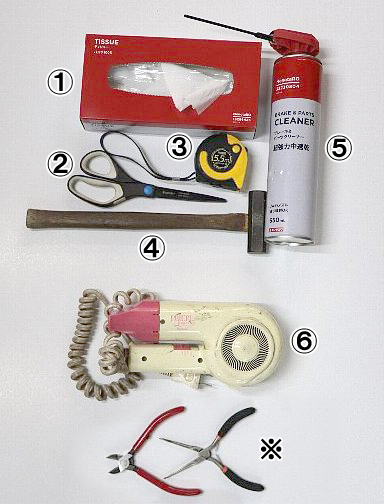

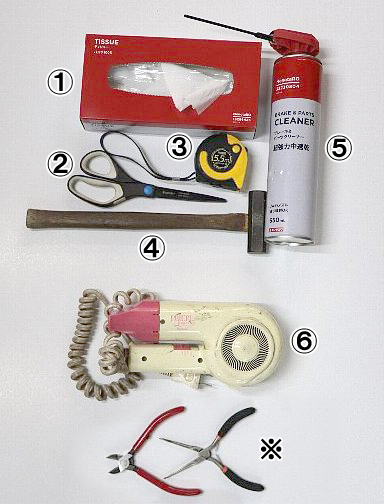

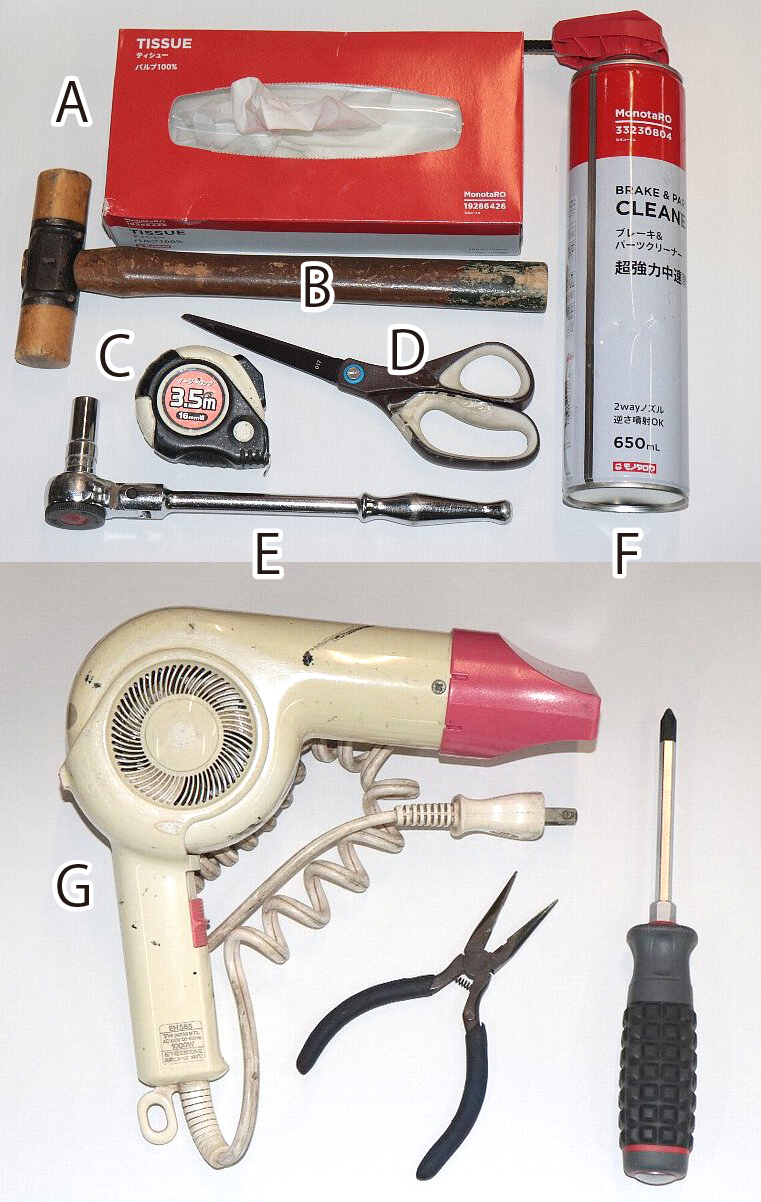

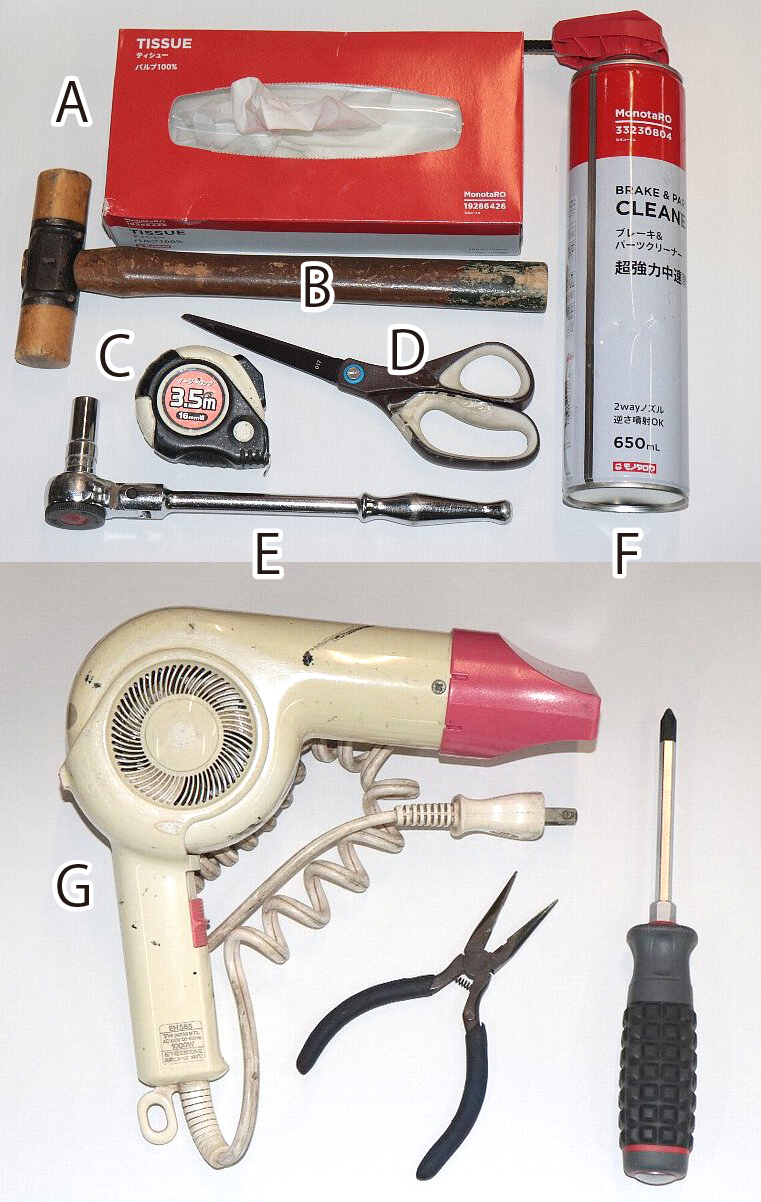

【必要工具類】

①:テッシュ

②:ハサミ

③:メジャー

④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)

⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)

⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)

※先の細いプライヤーやペンチの類

※水性ペン

※踏み台

があると便利です。

===================

【商品内容】を ご確認ください。

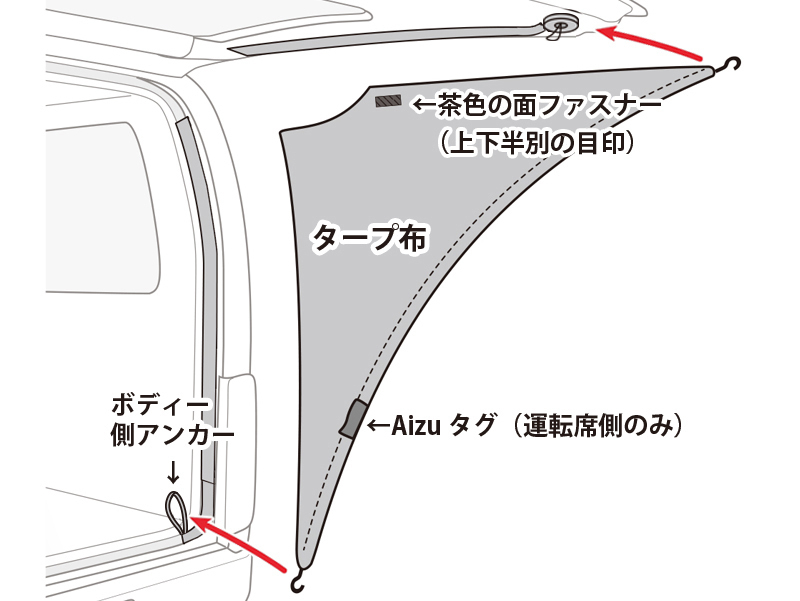

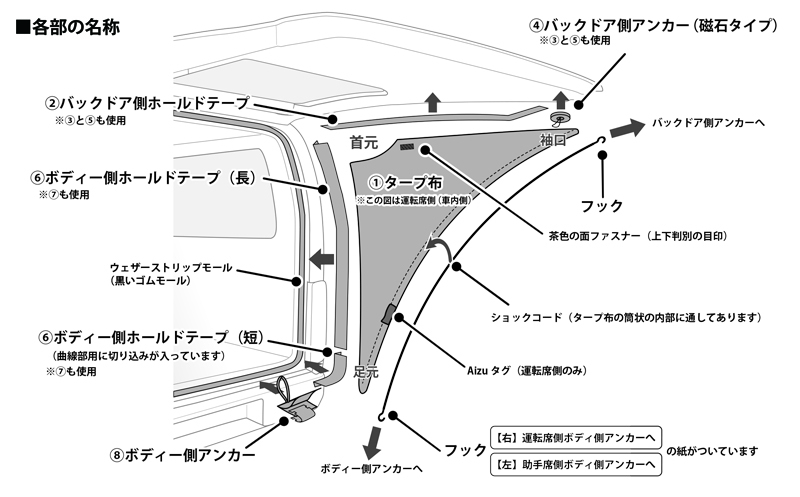

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)

※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。

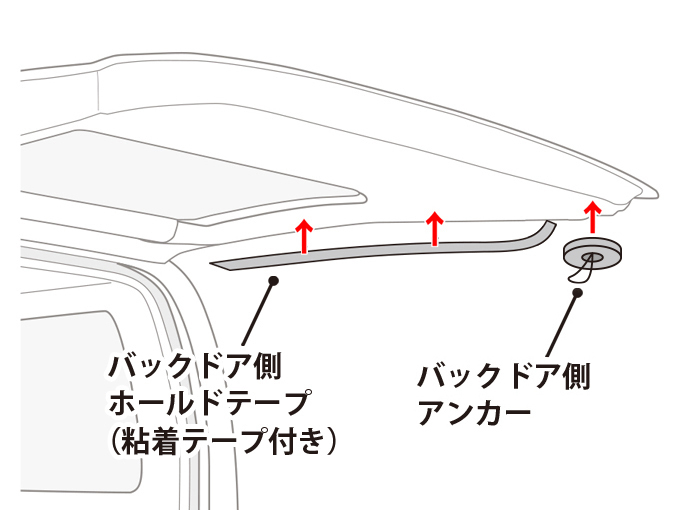

②:バックドア側ホールドテープ:2本

③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚

④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個

⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個

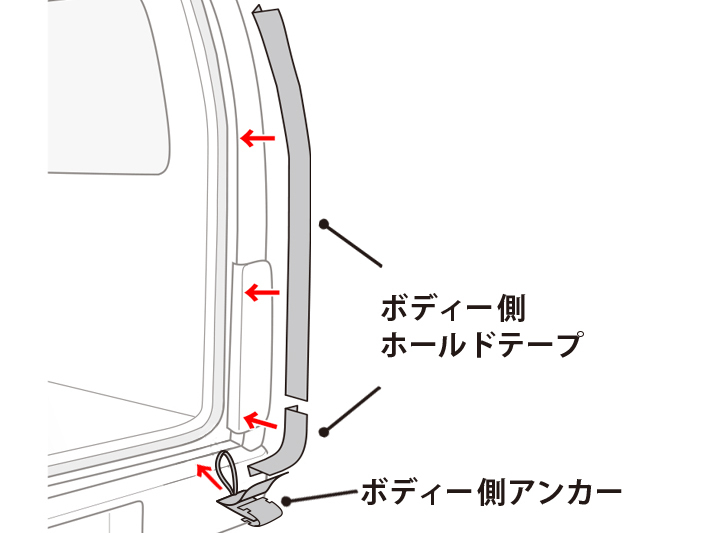

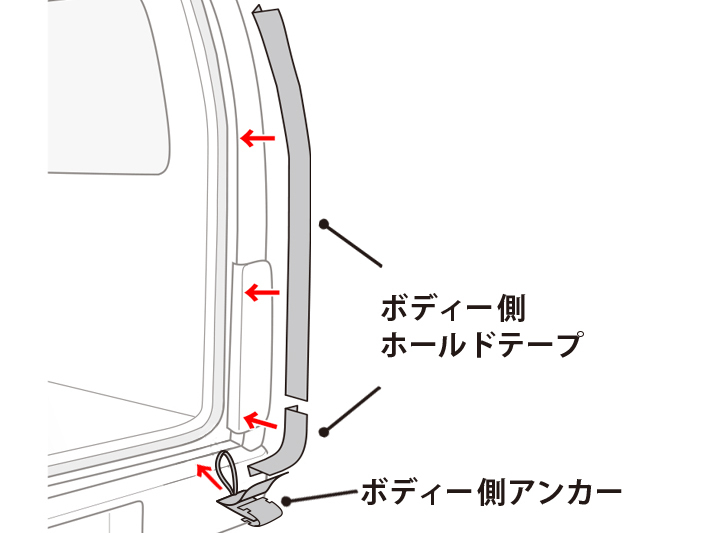

⑥:ボディー側ホールドテープ

長いテープ:2本(ボディー上側に使用)

短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)

⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個

⑧:ボディー側アンカー

紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き

以上、8点です

===================

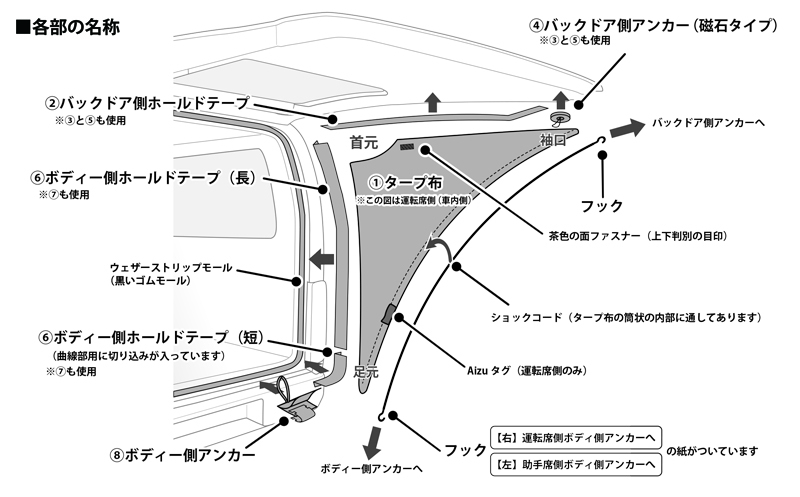

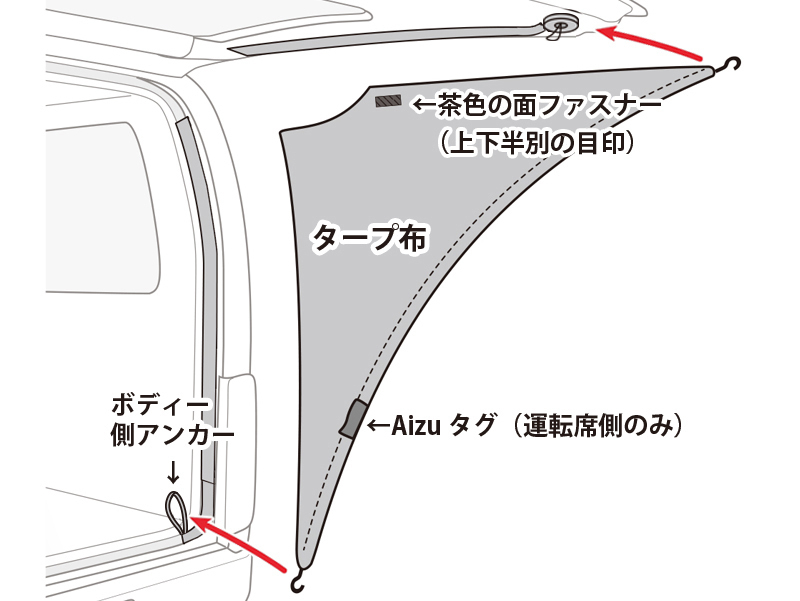

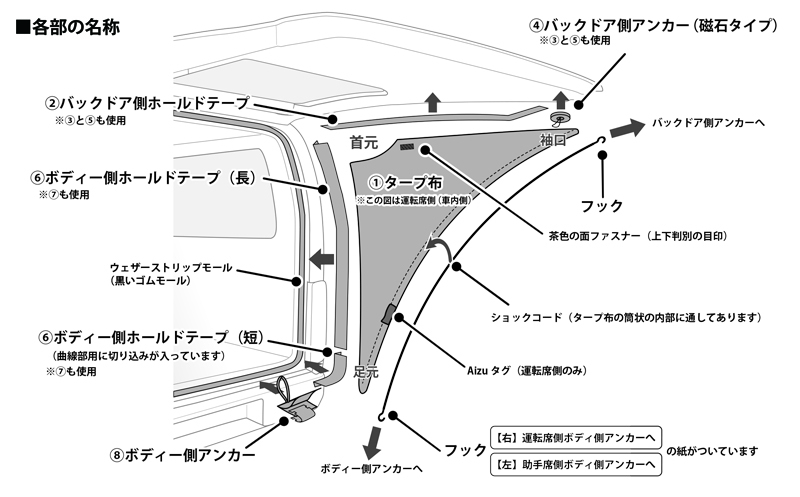

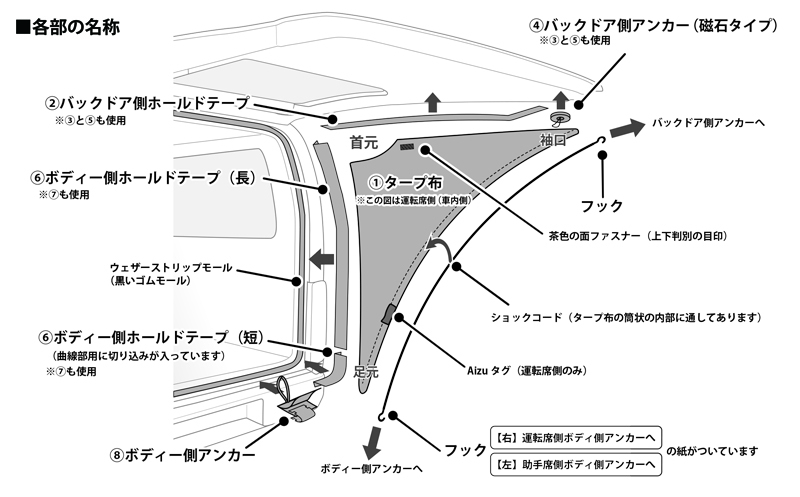

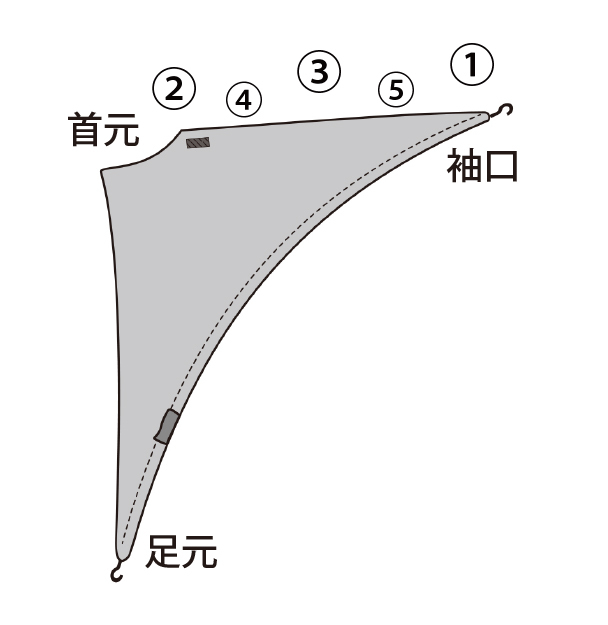

【各部の名称】です。

【作業時間】

作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。

【作業環境について】

粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。

気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。

家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。

【装着作業の流れ】

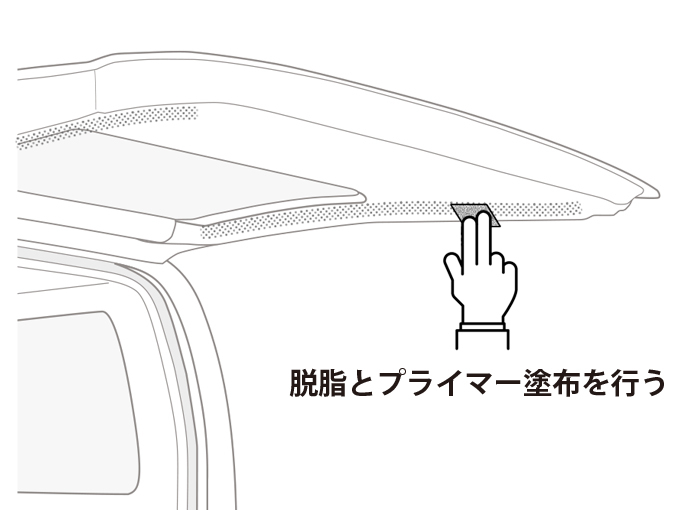

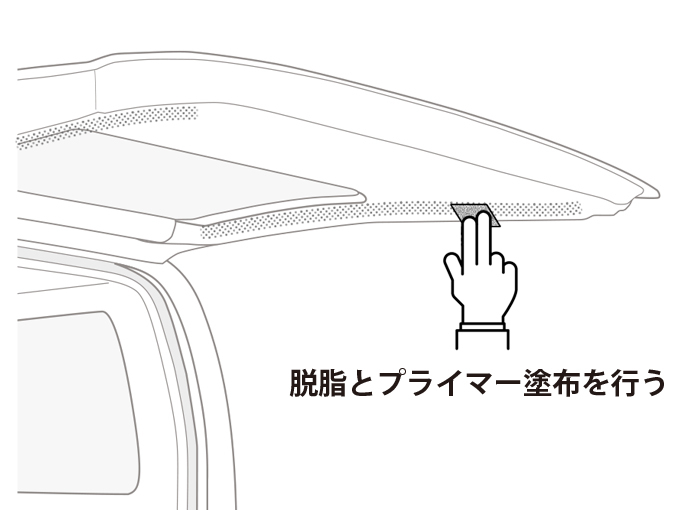

■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う

■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける

■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。

※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。

■4.タープ布を取り付ける。

■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。

このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。

以下、取り付けの詳細手順です。

==========================

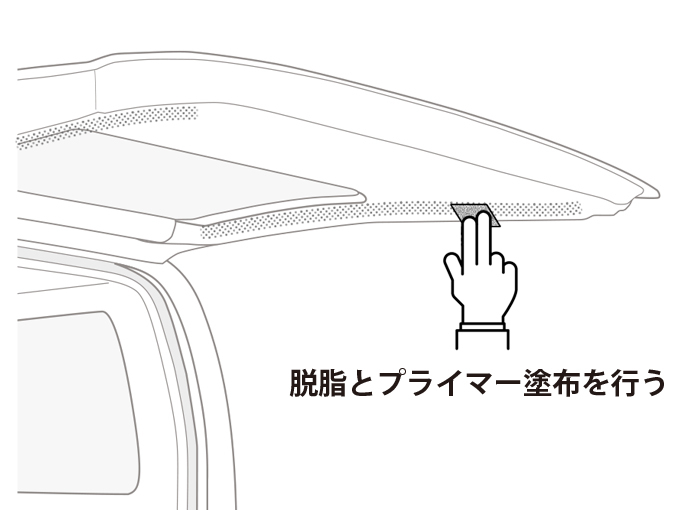

1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する

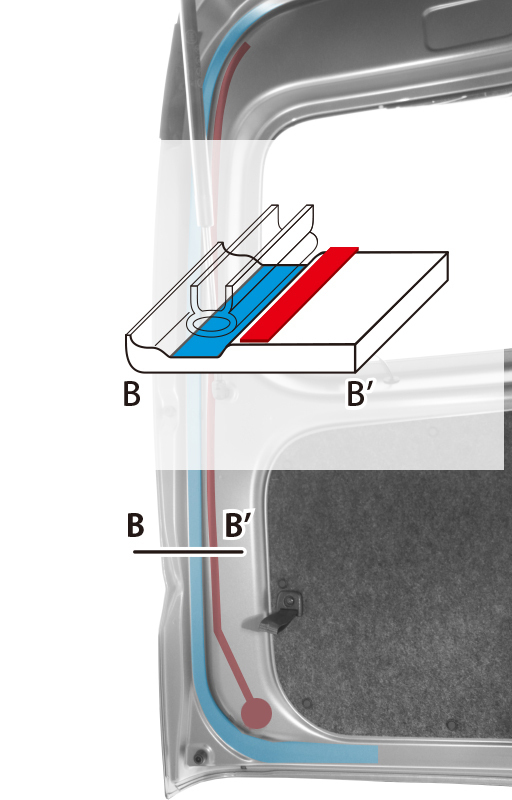

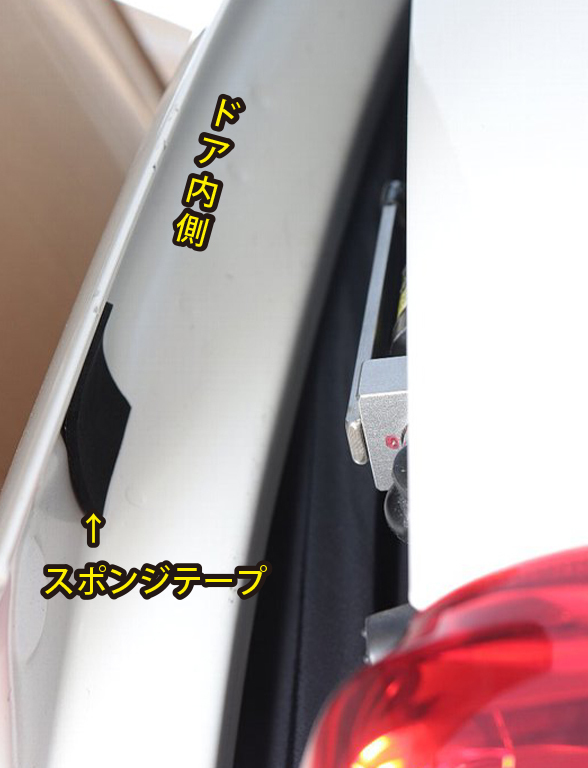

ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。

(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)

脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。

1-1.脱脂処理をする

貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。

バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。

1-2.脱脂状態を確認する

脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。

▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。

5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。

▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。

▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。

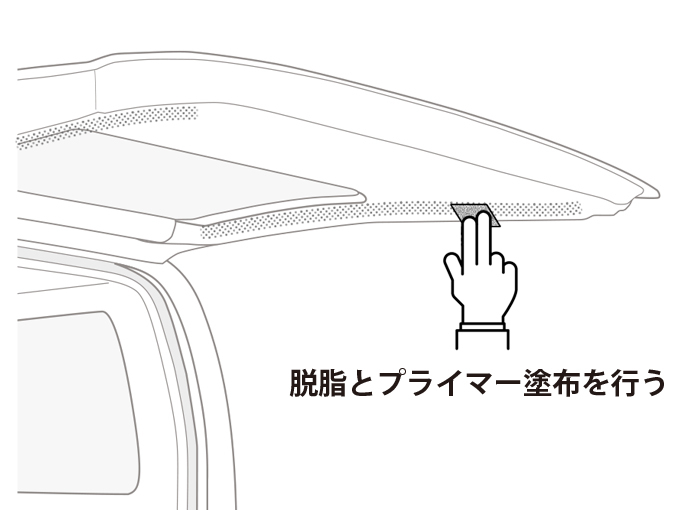

2. 貼り付け面にプライマー処理をする

貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。

プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。

下画像の車は別の車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。

小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、塗装面を拭くようにしていただければOKです。

プライマー液は十分な量が入っていますが少量ですので こぼさないようにご注意ください。

続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

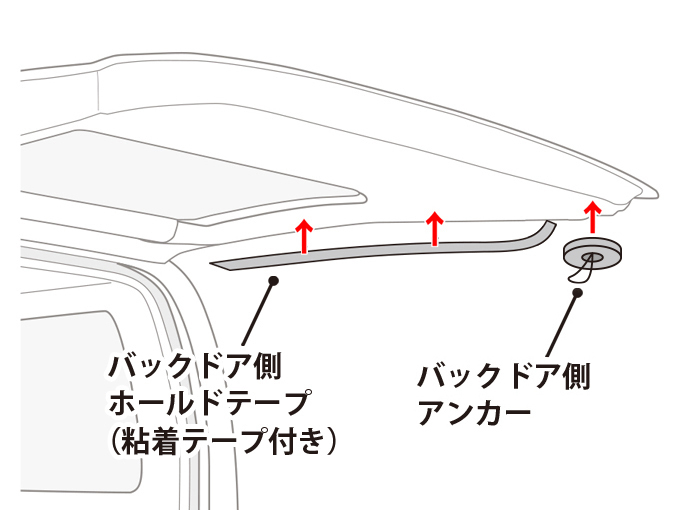

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける

作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。

テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

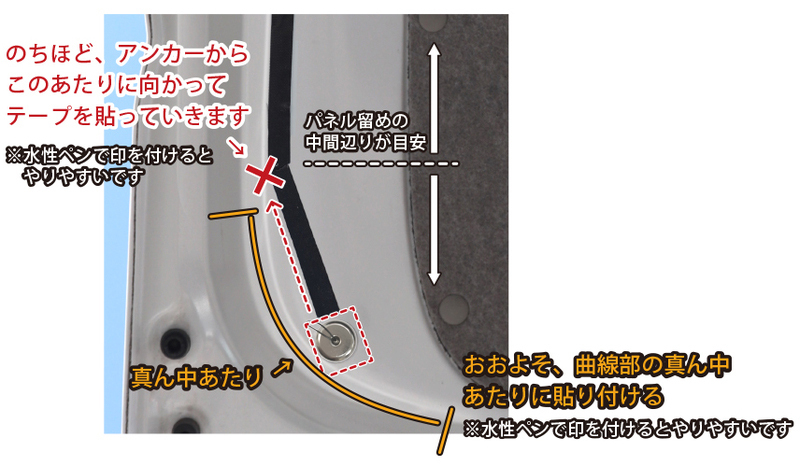

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける

まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。

この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。

貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。

下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

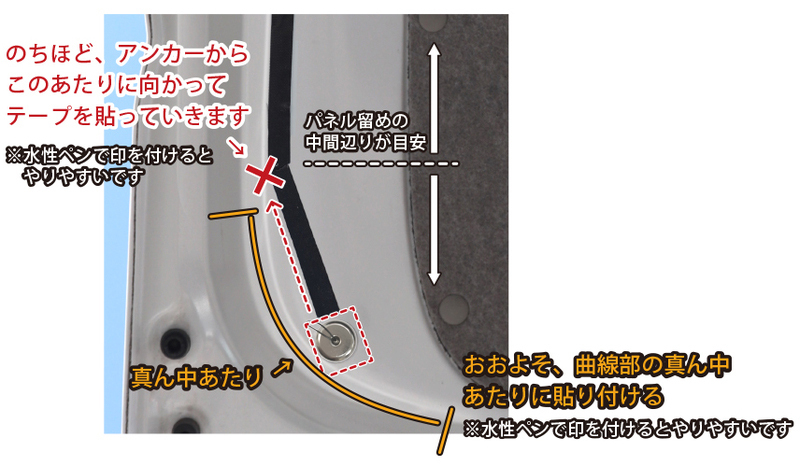

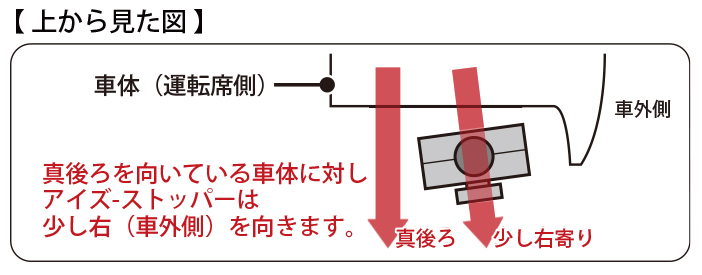

下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。

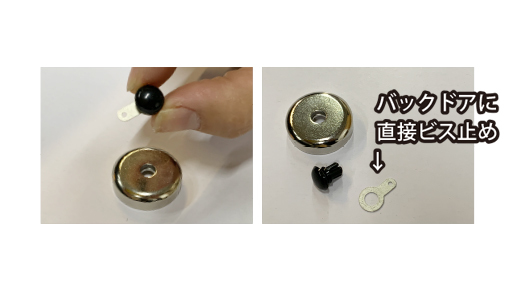

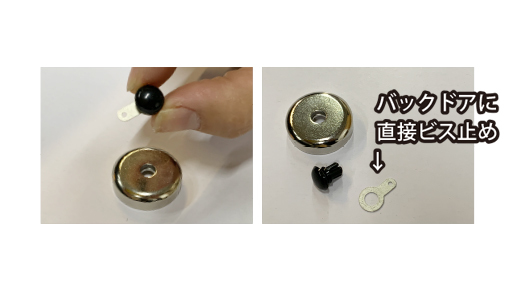

↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。

画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

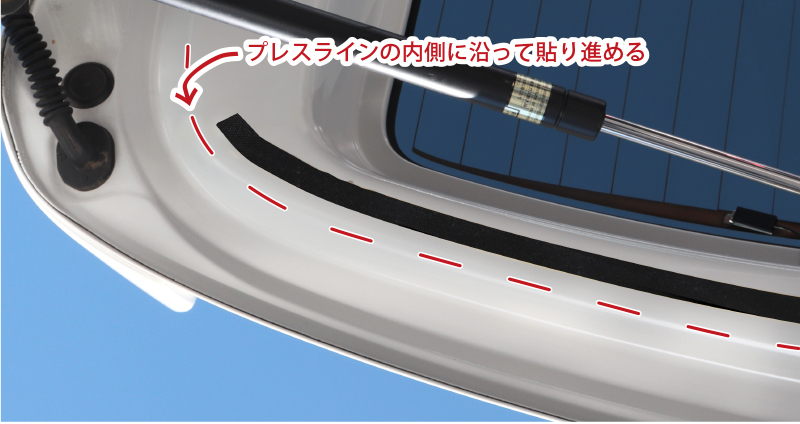

3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける

テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。

テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。

貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168

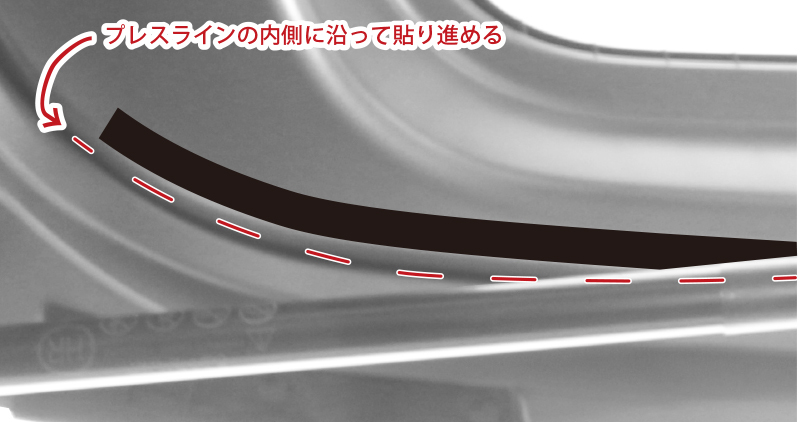

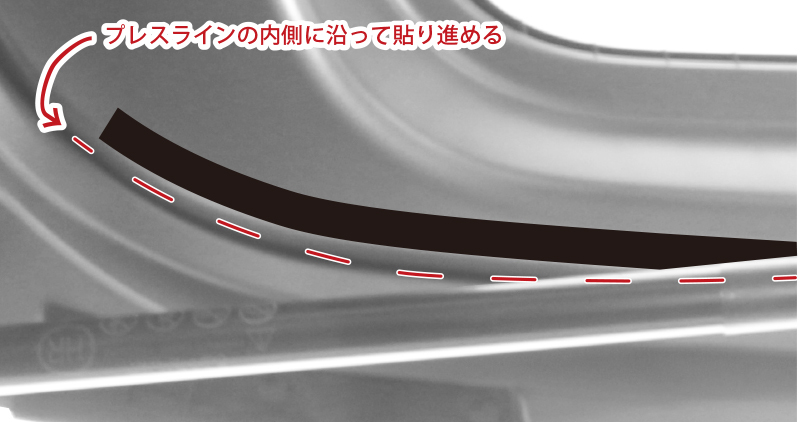

ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

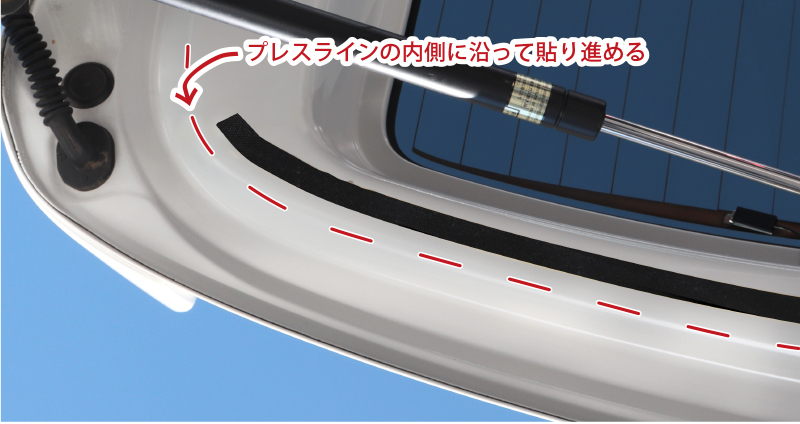

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。

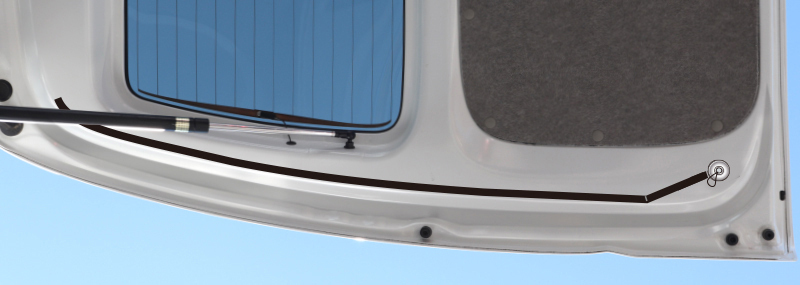

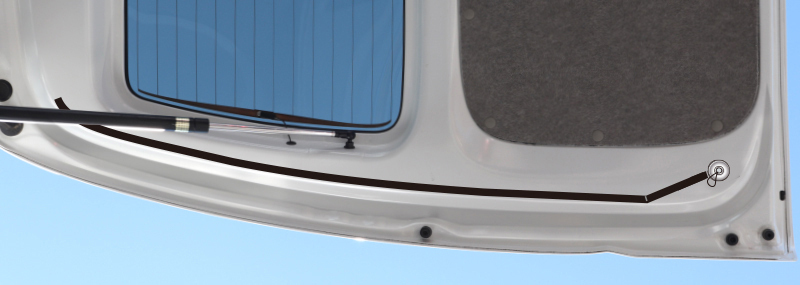

貼り終えた全体図です↓

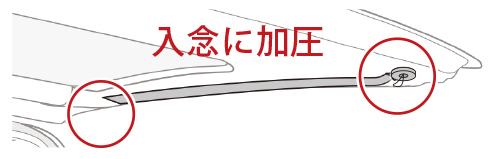

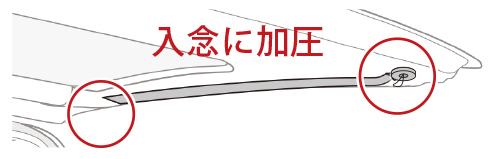

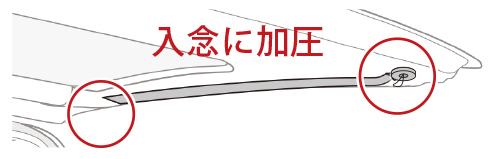

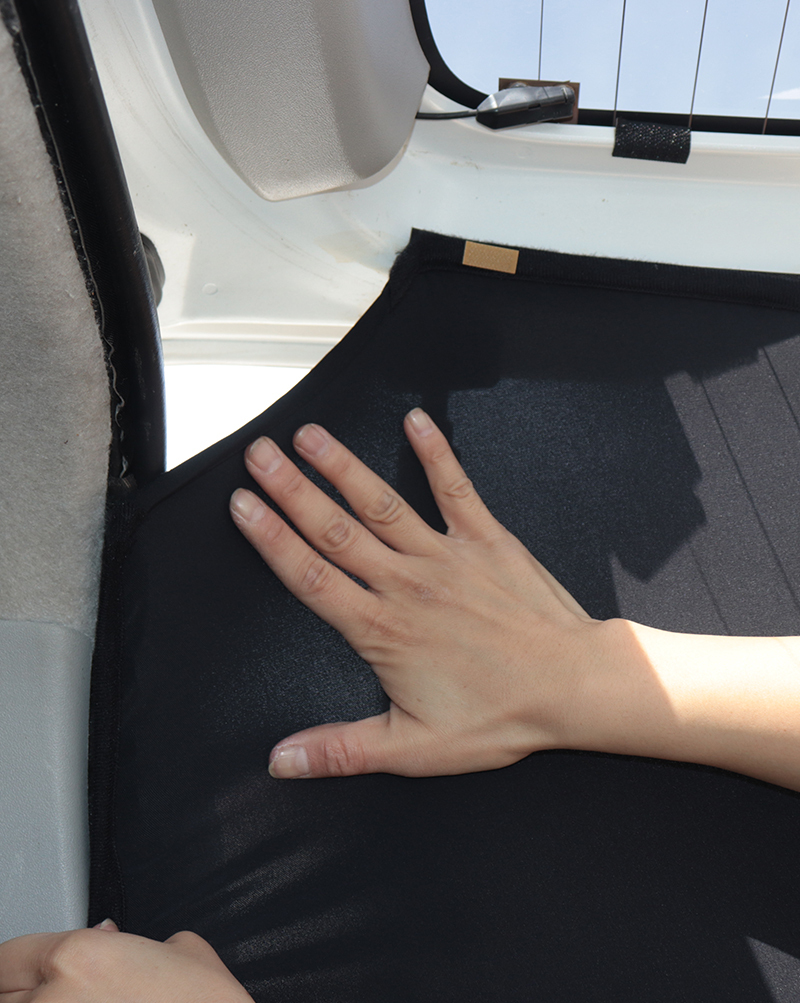

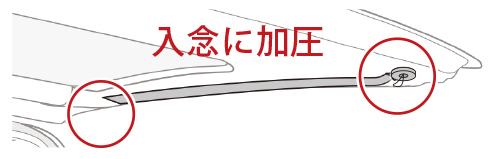

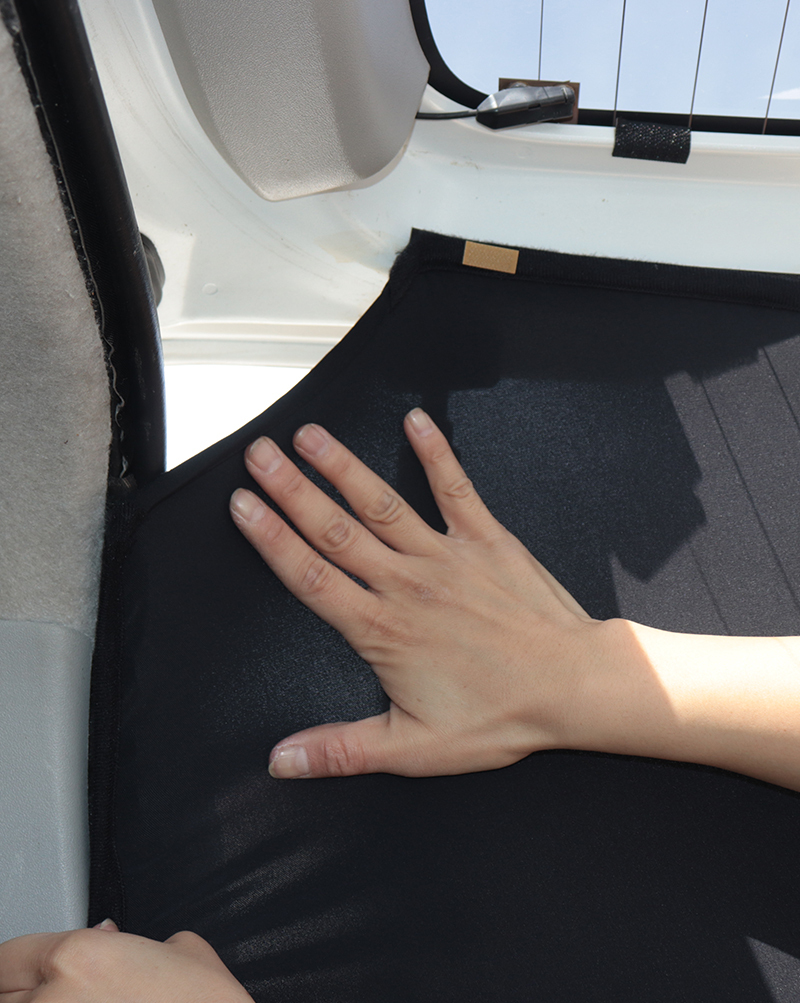

3-3 十分に加圧する

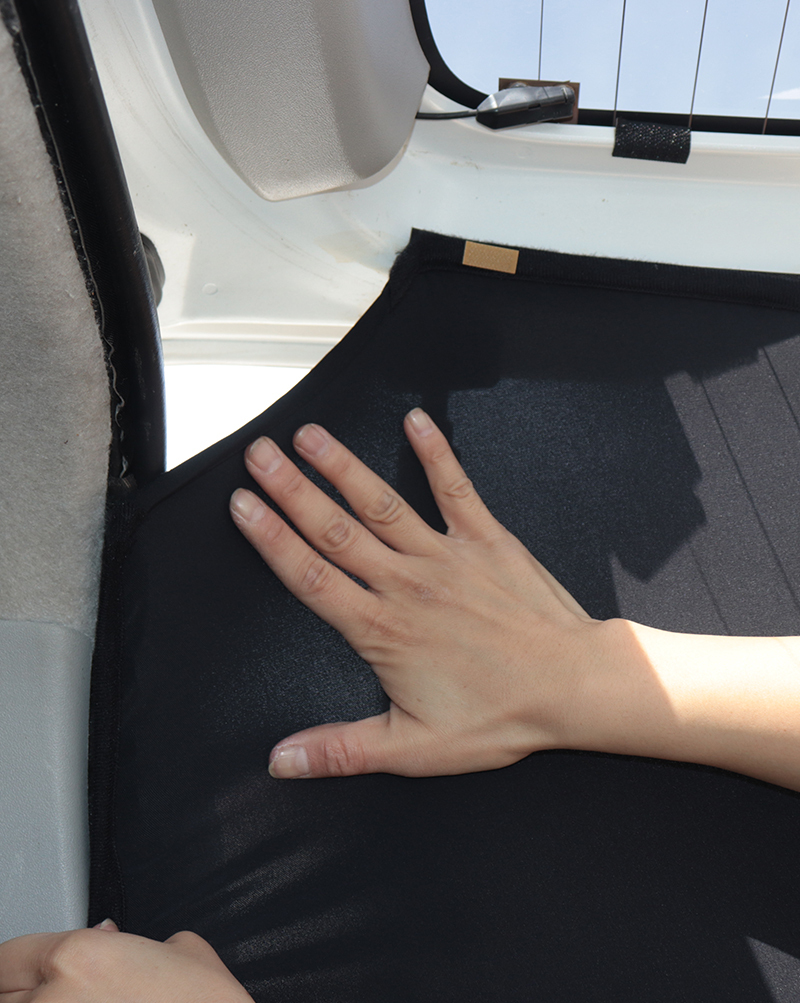

上から しっかりとテープを押し付けてください。

「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」

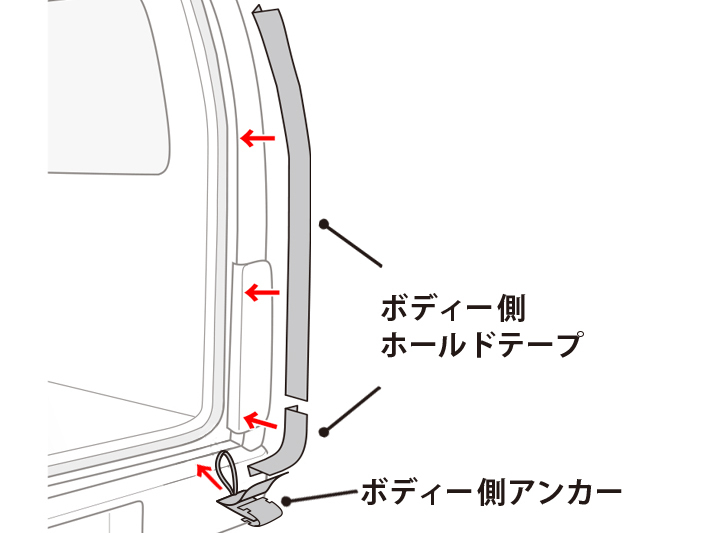

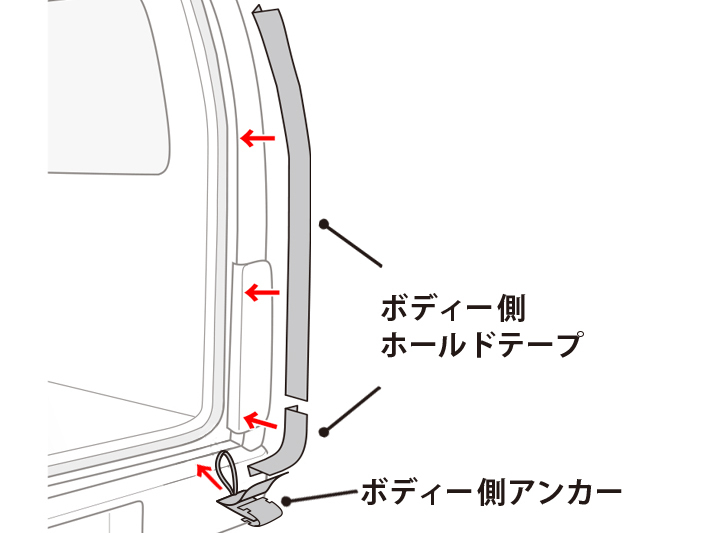

4.ボディー側アンカーを取り付ける

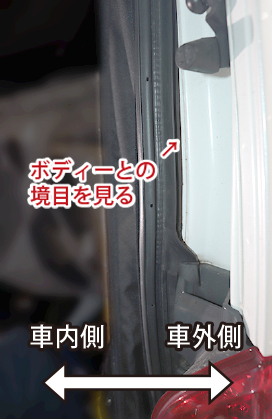

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し

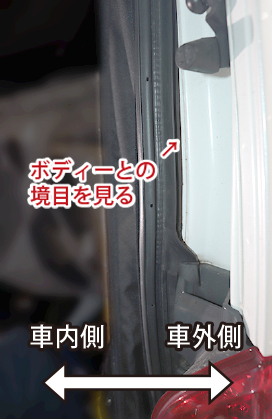

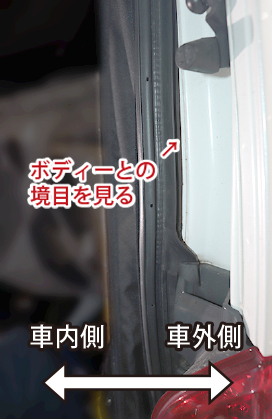

まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。

下部はこの辺りから、上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認

次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが56cmあたりの位置に取り付けます。

4-3.アンカーの打ち込み

※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから

この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する

まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。

下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。

その1、

その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています

その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。

動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport

↑

アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください

作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。

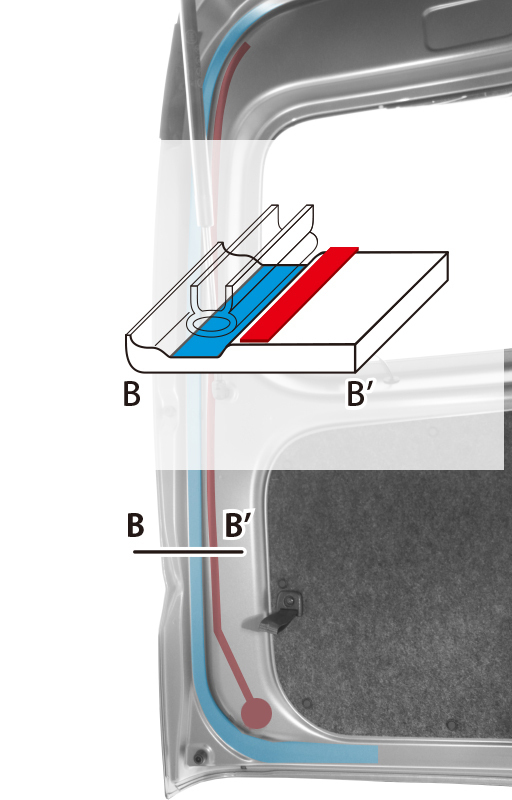

それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。

5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める

まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく

■ 装着要領■

①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。

※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。

上の動画でも使っていますので ご確認ください。

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。

差し込んだら…

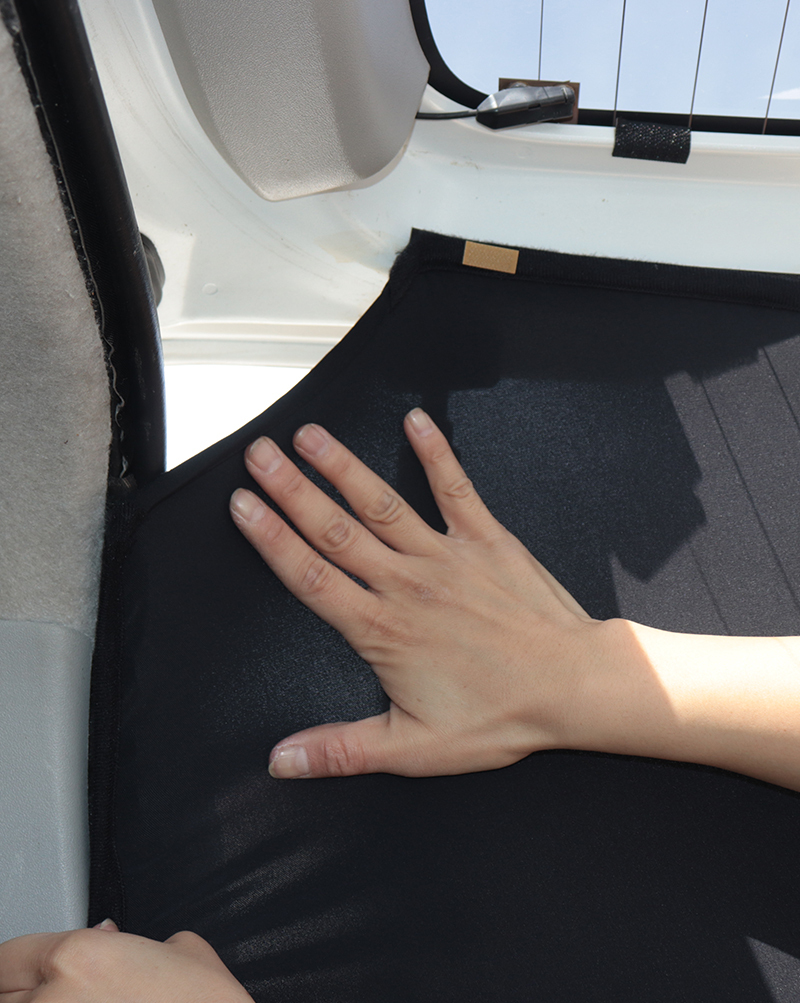

しっかりと手のひらで叩き込む

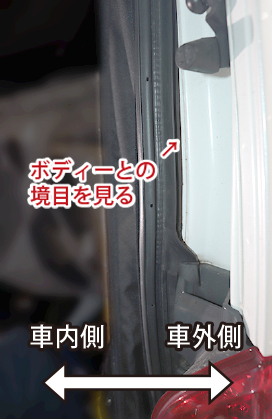

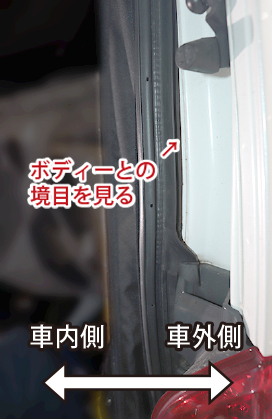

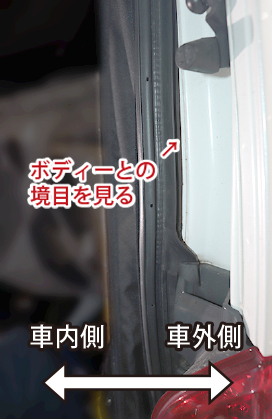

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。

画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける

※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、

重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。

短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…

重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む

ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。

軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。

しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。

★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです

アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。

※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。

6. タープ布を取り付ける

=================================

養生時間を経過させてください。

ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。

夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。

=================================

6-1.タープ布の判別

タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。

▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼

運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

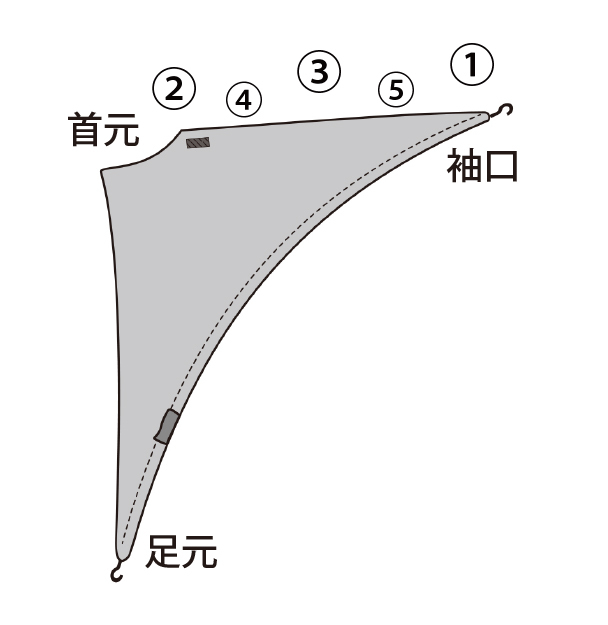

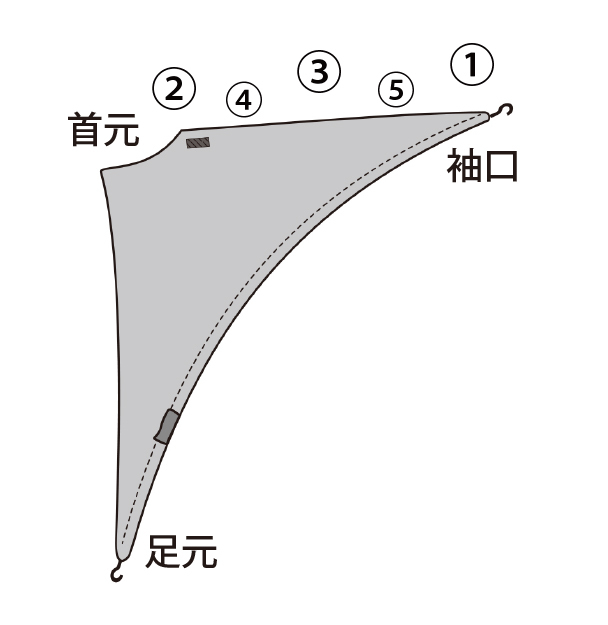

▼装着時の目印▼

左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。

これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。

(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合

タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。

▼ボディー側アンカーへ▼

アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。

▼バックドア側アンカーへ▼

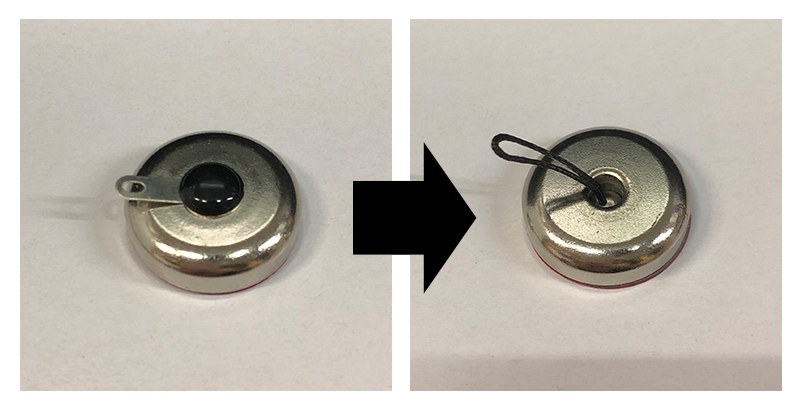

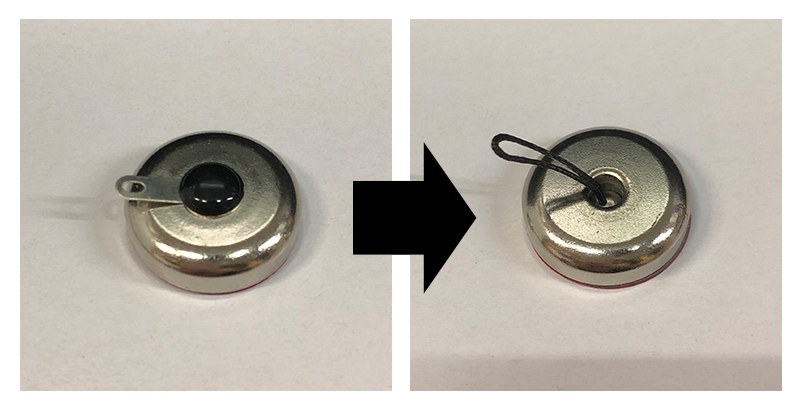

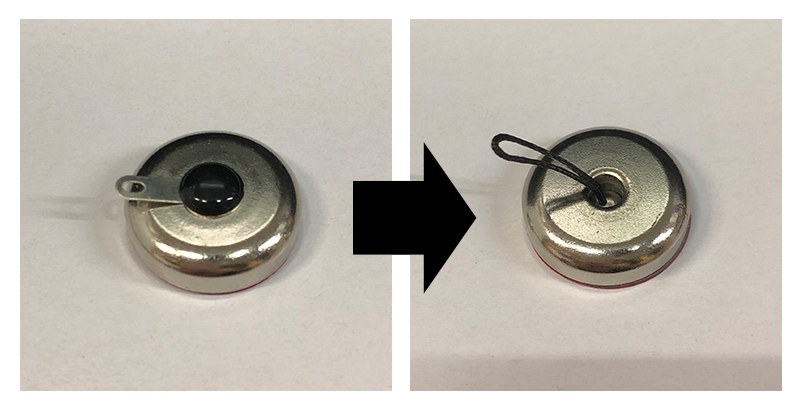

☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。

☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。

ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合

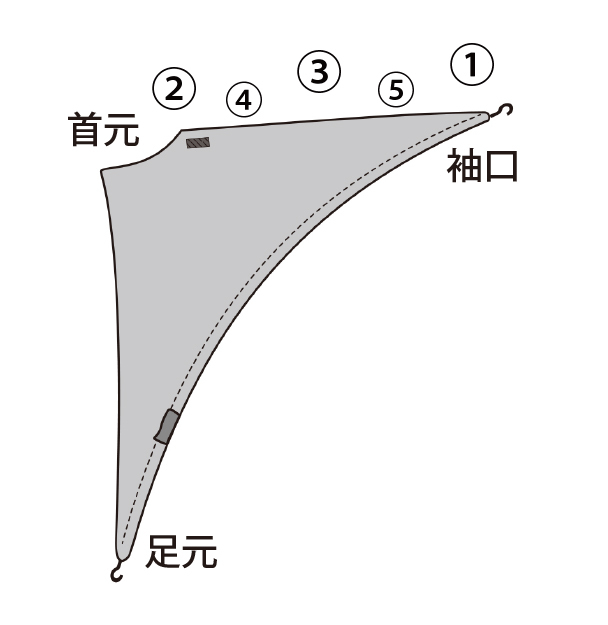

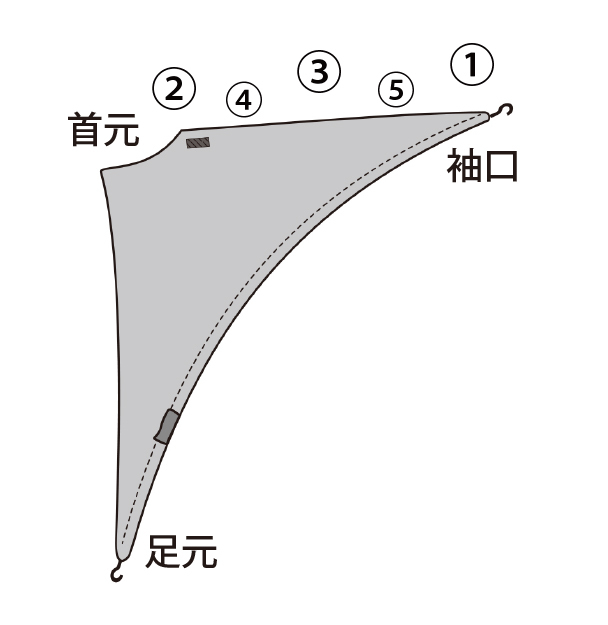

タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。

▼まず①~⑤です▼

①.アンカー側端部(袖口)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。

強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。

▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。

バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。

その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。

ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感

↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。

⑦.下側端部(足元)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。

この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。

※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※

7. 貼り具合を調整します

7-1.タープ布の調整

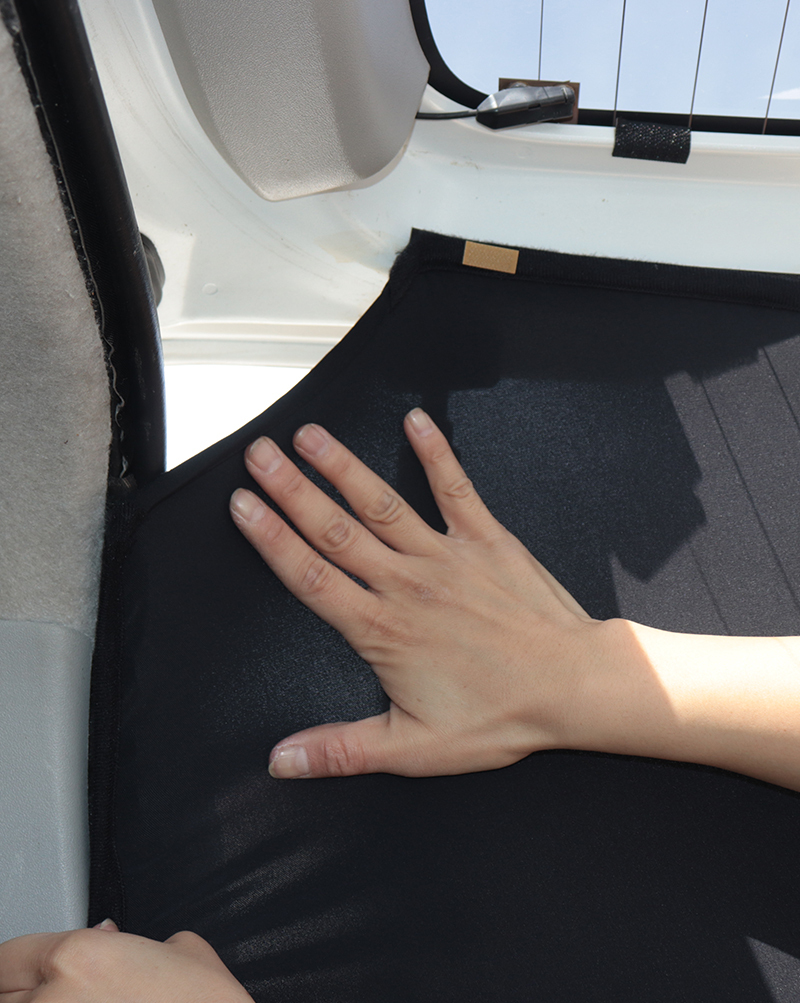

シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。

シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部に たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。

おおむね シワが取れました。

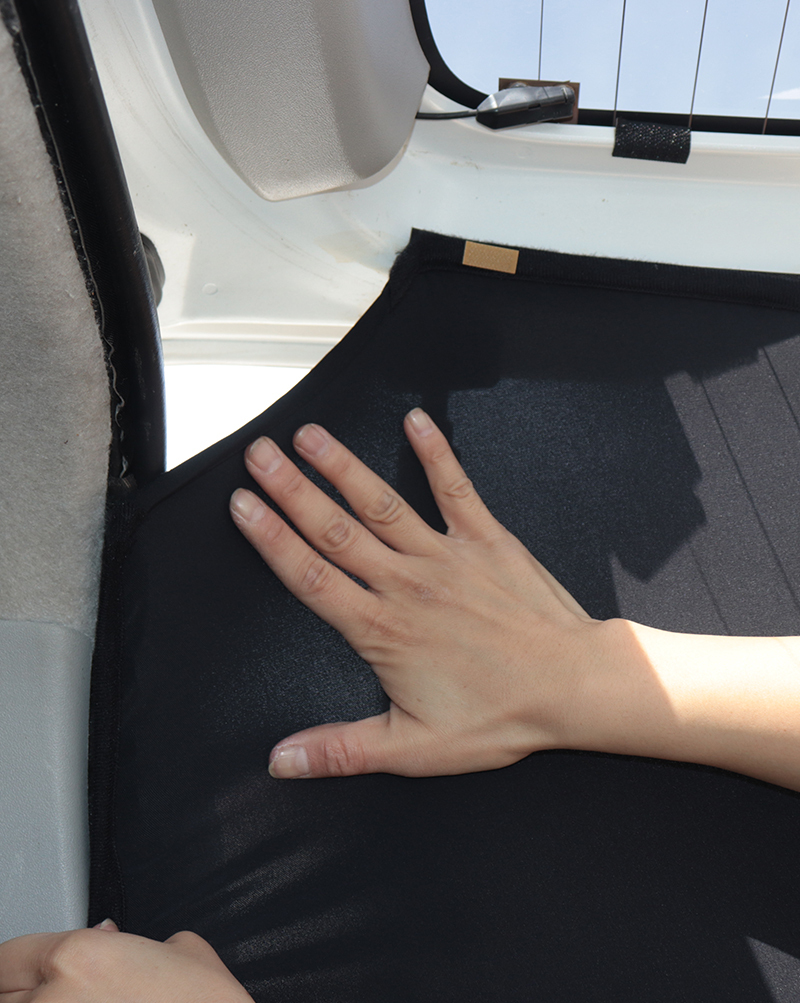

7-2.タープ布を強く接合する

具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします

7-3.はみ出しているテープの処理

もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。

↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください

バックドアを閉めてみてください。

閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。

パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。

特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)

タープ布が はさまれないか を ご確認ください。

バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。

バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。

・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。

・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。

★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。

取り付け方法のご案内は、以上となります。

============================

■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について

バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。

他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168

============================

■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。

============================

最後になりますが、

ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと

今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。

弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist

どうぞ よろしくお願いいたします。

株式会社 アイズ

アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同

TEL 053-422-7608

FAX 053-422-7178

info@aizu-rv.co.jp

============================

アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)

また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)

よろしくお願いいたします。

(特許第6862023)

アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S300系) ハイルーフ用

2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。

※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。

===================

【必要工具類】

①:テッシュ

②:ハサミ

③:メジャー

④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)

⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)

⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)

※先の細いプライヤーやペンチの類

※水性ペン

※踏み台

があると便利です。

===================

【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)

※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。

②:バックドア側ホールドテープ:2本

③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚

④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個

⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個

⑥:ボディー側ホールドテープ

長いテープ:2本(ボディー上側に使用)

短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)

⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個

⑧:ボディー側アンカー

紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き

以上、8点です

===================

【各部の名称】です。

【作業時間】

作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。

【作業環境について】

粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。

気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。

家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。

【装着作業の流れ】

■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う

■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける

■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。

※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。

■4.タープ布を取り付ける。

■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。

このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。

以下、取り付けの詳細手順です。

==========================

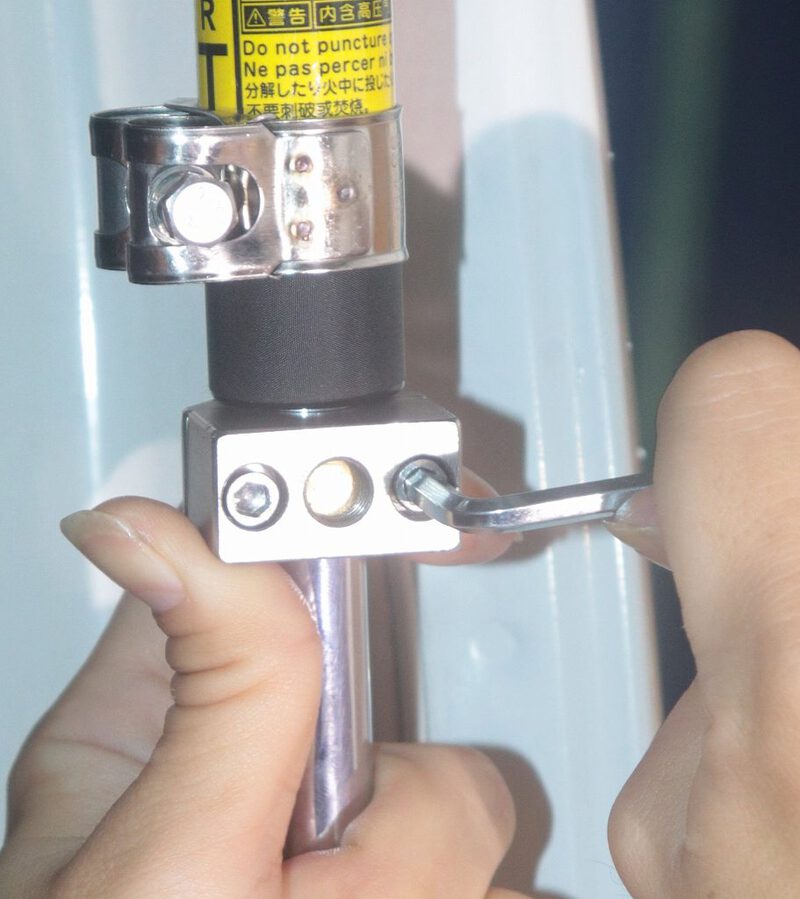

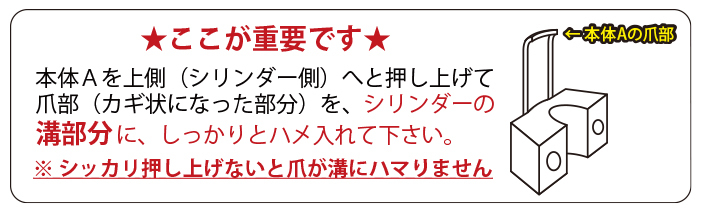

重要!!

▼作業時の温度・湿度について

気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。

寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。

↓↓

ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。

雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。

寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。

▼使用している粘着テープについて

バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、

・接着する面へのしっかりとした脱脂

・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力

・十分な養生時間

が必要です。

スリーエムジャパン株式会社様が公開している

「3M VHB 接着マニュアル」

をできればご一読ください。

気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。

寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。

↓↓

ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。

雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。

寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。

▼使用している粘着テープについて

バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、

・接着する面へのしっかりとした脱脂

・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力

・十分な養生時間

が必要です。

スリーエムジャパン株式会社様が公開している

「3M VHB 接着マニュアル」

をできればご一読ください。

1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する

ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。

(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)

脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。

1-1.脱脂処理をする

貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。

バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。

脱脂作業のコツ

※ パーツクリーナーなどで濡らしながら、ティッシュで ”磨くイメージ” で拭く。

(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)

※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。

※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)

(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)

※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。

※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)

ご注意下さい

ボディコーティングがされている場合

ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや 研磨スポンジで磨き落とします。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。

下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合

ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。

ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや 研磨スポンジで磨き落とします。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。

下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合

ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。

1-2.脱脂状態を確認する

脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。

▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。

5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。

▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。

▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。

2. 貼り付け面にプライマー処理をする

貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。

プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。

下画像の車は別の車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。

小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、塗装面を拭くようにしていただければOKです。

プライマー液は十分な量が入っていますが少量ですので こぼさないようにご注意ください。

続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける

作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。

テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける

まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。

この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。

貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。

下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。

↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。

画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

失敗してしまった場合の対処方法

貼り付け後、数秒~数十秒経過すると まともには剥がせません。

※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html

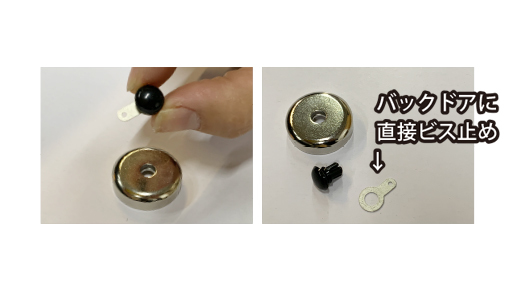

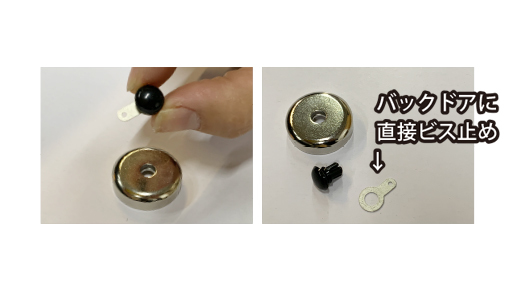

鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。

磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。

ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください

↓↓↓

https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html

※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html

鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。

磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。

ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください

↓↓↓

https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html

3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける

テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。

テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。

貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168

作業のポイント

寒い日や、雨の日には ドライヤーを使いながらの作業をお勧めします。貼り付け面と粘着材の両方を温めながら(40~50℃)貼り付けていきます。

ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。

貼り終えた全体図です↓

3-3 十分に加圧する

上から しっかりとテープを押し付けてください。

「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」

4.ボディー側アンカーを取り付ける

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し

まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。

下部はこの辺りから、上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認

次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが56cmあたりの位置に取り付けます。

4-3.アンカーの打ち込み

※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから

この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する

まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。

下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。

その1、

その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています

その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。

動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport

↑

アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください

作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。

CHECK!

ウェザーストリップの鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)場合は(布地を内張りしているキャンピングカーや、バックドアに網戸を付けている車などに 多く見受けられます)

手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。

特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。

◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。

手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。

特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。

◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。

それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。

5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める

まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく

■ 装着要領■

①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。

※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。

上の動画でも使っていますので ご確認ください。

お間違いのないように注意

※注意1:テープはV字に折ってあり、折り幅の狭い方をウェザーストリップモールの溝に差し込みます

※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。

差し込んだら…

しっかりと手のひらで叩き込む

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。

画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける

※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、

重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。

短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…

重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む

ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。

軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。

しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。

★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです

アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。

※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。

6. タープ布を取り付ける

=================================

養生時間を経過させてください。

ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。

夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。

=================================

6-1.タープ布の判別

タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。

▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼

運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼

左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。

これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。

(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合

タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。

▼ボディー側アンカーへ▼

アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。

▼バックドア側アンカーへ▼

☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。

☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。

ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合

タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。

▼まず①~⑤です▼

①.アンカー側端部(袖口)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。

強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。

▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。

バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。

その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。

ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感

↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。

⑦.下側端部(足元)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。

この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。

※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※

7. 貼り具合を調整します

7-1.タープ布の調整

シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。

シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部に たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。

おおむね シワが取れました。

7-2.タープ布を強く接合する

具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします

7-3.はみ出しているテープの処理

もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。

↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください

バックドアを閉めてみてください。

閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。

パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。

特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)

タープ布が はさまれないか を ご確認ください。

バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。

バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。

・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。

・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。

★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。

取り付け方法のご案内は、以上となります。

============================

■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について

バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。

他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168

============================

■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。

============================

最後になりますが、

ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと

今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。

弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist

どうぞ よろしくお願いいたします。

株式会社 アイズ

アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同

TEL 053-422-7608

FAX 053-422-7178

info@aizu-rv.co.jp

============================

アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)

また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)

よろしくお願いいたします。

2024年03月08日

2024年3月1日以降 アトレー・ハイゼットカーゴ 他(S700系)アイズ-ブロッカー取付説明書

アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S700系) アイズ-ブロッカー取付説明書

(特許第6862023)

2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。

※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。

===================

【必要工具類】

①:テッシュ

②:ハサミ

③:メジャー

④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)

⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)

⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)

※先の細いプライヤーやペンチの類

※水性ペン

※踏み台

があると便利です。

===================

【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)

※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。

②:バックドア側ホールドテープ:2本

③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚

④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個

⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個

⑥:ボディー側ホールドテープ

長いテープ:2本(ボディー上側に使用)

短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)

⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個

⑧:ボディー側アンカー

紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き

以上、8点です

===================

【各部の名称】です。

【作業時間】

作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。

【作業環境について】

粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。

気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。

家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。

【装着作業の流れ】

■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う

■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける

■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。

※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。

■4.タープ布を取り付ける。

■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。

このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。

以下、取り付けの詳細手順です。

==========================

1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する

ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。

(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)

脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。

1-1.脱脂処理をする

貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。

バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。

1-2.脱脂状態を確認する

脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。

▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。

5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。

▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。

▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。

2. 貼り付け面にプライマー処理をする

貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。

プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。

下画像の車は別車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。

小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、

脱脂済みの貼り付け面を拭くようにして プライマー液を塗布します。

プライマー液を こぼさないようにご注意ください。

続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける

作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。

テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける

まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。

この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。

貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。

下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。

↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。

画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける

テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。

テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。

貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653

ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。

貼り終えた全体図です↓

3-3 十分に加圧する

上から しっかりとテープを押し付けてください。

「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」

4.ボディー側アンカーを取り付ける

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し

まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。

下部はこの辺りから

上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認

次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが57cmあたりの位置に取り付けます。

4-3.アンカーの打ち込み

※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから

この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する

まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。

下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。

その1、

その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています

その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。

動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport

↑

アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください

作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。

それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。

5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める

まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく

■ 装着要領■

①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。

※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。

上の動画でも使っていますので ご確認ください。

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。

差し込んだら…

しっかりと手のひらで叩き込む

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。

画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける

※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、

重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。

短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…

重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む

ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。

軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。

しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。

★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです

アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。

※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。

6. タープ布を取り付ける

=================================

養生時間を経過させてください。

ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。

夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。

=================================

6-1.タープ布の判別

タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。

▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼

運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼

左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。

これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。

(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合

タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。

▼ボディー側アンカーへ▼

アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。

▼バックドア側アンカーへ▼

☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。

☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。

ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合

タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。

▼まず①~⑤です▼

①.アンカー側端部(袖口)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。

強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。

▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。

バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。

その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。

ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感

↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。

⑦.下側端部(足元)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。

この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。

※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※

7. 貼り具合を調整します

7-1.タープ布の調整

装着シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部分だけに たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。

シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。

おおむね シワが取れました。

7-2.タープ布を強く接合する

具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします

7-3.はみ出しているテープの処理

もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。

↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください

バックドアを閉めてみてください。

閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。

パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。

特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)

タープ布が はさまれないか を ご確認ください。

バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。

バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。

・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。

・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。

★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。

取り付け方法のご案内は、以上となります。

============================

■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について

バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。

他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653

============================

■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。

============================

最後になりますが、

ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと

今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。

弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist

どうぞ よろしくお願いいたします。

株式会社 アイズ

アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同

TEL 053-422-7608

FAX 053-422-7178

info@aizu-rv.co.jp

============================

アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)

また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)

よろしくお願いいたします。

(特許第6862023)

2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。

※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。

===================

【必要工具類】

①:テッシュ

②:ハサミ

③:メジャー

④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)

⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)

⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)

※先の細いプライヤーやペンチの類

※水性ペン

※踏み台

があると便利です。

===================

【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)

※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。

②:バックドア側ホールドテープ:2本

③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚

④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個

⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個

⑥:ボディー側ホールドテープ

長いテープ:2本(ボディー上側に使用)

短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)

⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個

⑧:ボディー側アンカー

紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き

以上、8点です

===================

【各部の名称】です。

【作業時間】

作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。

【作業環境について】

粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。

気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。

家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。

【装着作業の流れ】

■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う

■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける

■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。

※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。

■4.タープ布を取り付ける。

■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。

このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。

以下、取り付けの詳細手順です。

==========================

重要!!

▼作業時の温度・湿度について

気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。

寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。

↓↓

ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。

雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。

寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。

▼使用している粘着テープについて

バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、

・接着する面へのしっかりとした脱脂

・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力

・十分な養生時間

が必要です。

スリーエムジャパン株式会社様が公開している

「3M VHB 接着マニュアル」

をできればご一読ください。

気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。

寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。

↓↓

ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。

雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。

寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。

▼使用している粘着テープについて

バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、

・接着する面へのしっかりとした脱脂

・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力

・十分な養生時間

が必要です。

スリーエムジャパン株式会社様が公開している

「3M VHB 接着マニュアル」

をできればご一読ください。

1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する

ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。

(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)

脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。

1-1.脱脂処理をする

貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。

バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。

脱脂作業のコツ

※ パーツクリーナーなどで濡らしながら、ティッシュで ”磨くイメージ” で拭く。

(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)

※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。

※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)

(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)

※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。

※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)

ご注意下さい

ボディコーティングがされている場合

ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや研磨スポンジで磨き落とします(キッチンなどで使うメラニンスポンジでも研磨できます)。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。

下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合

ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。

ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや研磨スポンジで磨き落とします(キッチンなどで使うメラニンスポンジでも研磨できます)。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。

下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合

ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。

1-2.脱脂状態を確認する

脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。

▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。

5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。

▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。

▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。

2. 貼り付け面にプライマー処理をする

貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。

プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。

下画像の車は別車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。

小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、

脱脂済みの貼り付け面を拭くようにして プライマー液を塗布します。

プライマー液を こぼさないようにご注意ください。

続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける

作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。

テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける

まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。

この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。

貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。

下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。

↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。

画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。

失敗してしまった場合の対処方法

貼り付け後、数秒~数十秒経過すると まともには剥がせません。

※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html

鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。

磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。

ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください

↓↓↓

https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html

※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html

鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。

磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。

ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください

↓↓↓

https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html

3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける

テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。

テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。

貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653

作業のポイント

寒い日や、雨の日には ドライヤーを使いながらの作業をお勧めします。貼り付け面と粘着材の両方を温めながら(40~50℃)貼り付けていきます。

ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。

貼り終えた全体図です↓

3-3 十分に加圧する

上から しっかりとテープを押し付けてください。

「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」

4.ボディー側アンカーを取り付ける

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し

まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。

下部はこの辺りから

上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認

次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが57cmあたりの位置に取り付けます。

4-3.アンカーの打ち込み

※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから

この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する

まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。

下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。

その1、

その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています

その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。

動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport

↑

アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください

作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。

CHECK!

ウェザーストリップの鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)場合は(布地を内張りしているキャンピングカーや、バックドアに網戸を付けている車などに 多く見受けられます)

手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。

特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。

◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。

手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。

特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。

◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。

それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。

5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める

まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく

■ 装着要領■

①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。

※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。

上の動画でも使っていますので ご確認ください。

お間違いのないように注意

※注意1:テープはV字に折ってあり、折り幅の狭い方をウェザーストリップモールの溝に差し込みます

※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。

差し込んだら…

しっかりと手のひらで叩き込む

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。

画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける

※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。

長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、

重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。

短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…

重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む

ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。

軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。

しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。

★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです

アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。

※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。

6. タープ布を取り付ける

=================================

養生時間を経過させてください。

ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。

夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。

=================================

6-1.タープ布の判別

タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。

▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼

運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼

左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。

これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。

(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合

タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。

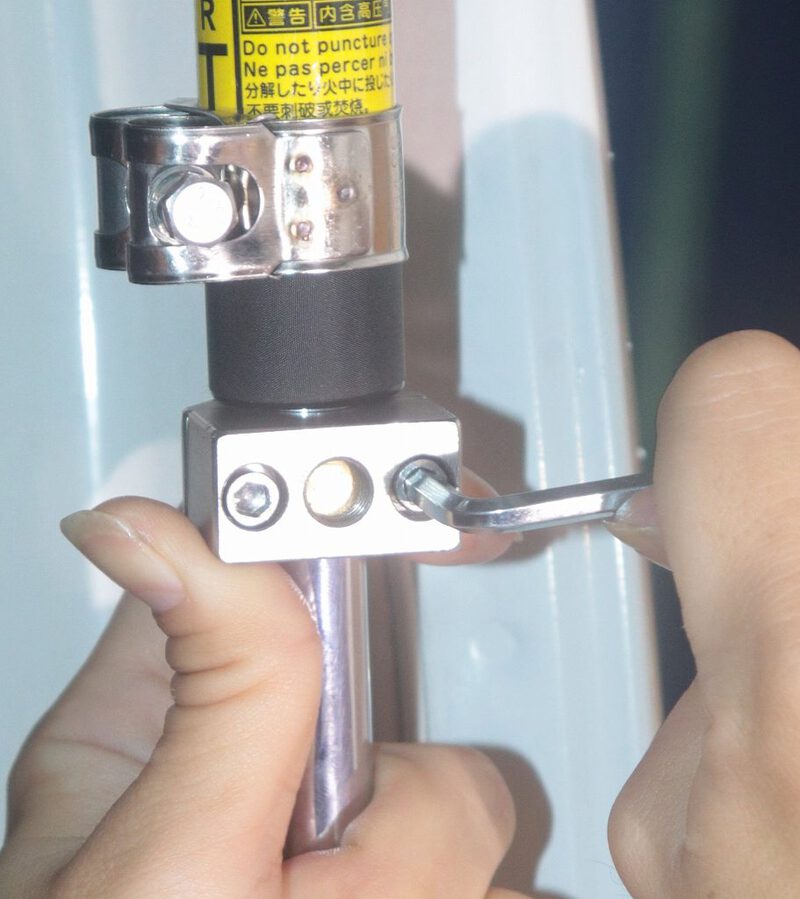

▼ボディー側アンカーへ▼

アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。

▼バックドア側アンカーへ▼

☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。

☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合

さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。

ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合

タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。

▼まず①~⑤です▼

①.アンカー側端部(袖口)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。

強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。

▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。

バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。

その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。

ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感

↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。

⑦.下側端部(足元)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。

この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。

※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※

7. 貼り具合を調整します

7-1.タープ布の調整

装着シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部分だけに たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。

シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。

おおむね シワが取れました。

7-2.タープ布を強く接合する

具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします

7-3.はみ出しているテープの処理

もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。

↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください

バックドアを閉めてみてください。

閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。

パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。

特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)

タープ布が はさまれないか を ご確認ください。

バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。

バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。

・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。

・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。

★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。

取り付け方法のご案内は、以上となります。

============================

■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について

バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。

他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653

============================

■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。

============================

最後になりますが、

ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと

今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。

弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist

どうぞ よろしくお願いいたします。

株式会社 アイズ

アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同

TEL 053-422-7608

FAX 053-422-7178

info@aizu-rv.co.jp

============================

アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)

また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)

よろしくお願いいたします。

2024年03月04日

ボディ側アンカーの補修方法 につきまして。

ボディ側アンカーの補修方法 をご案内申し上げます。

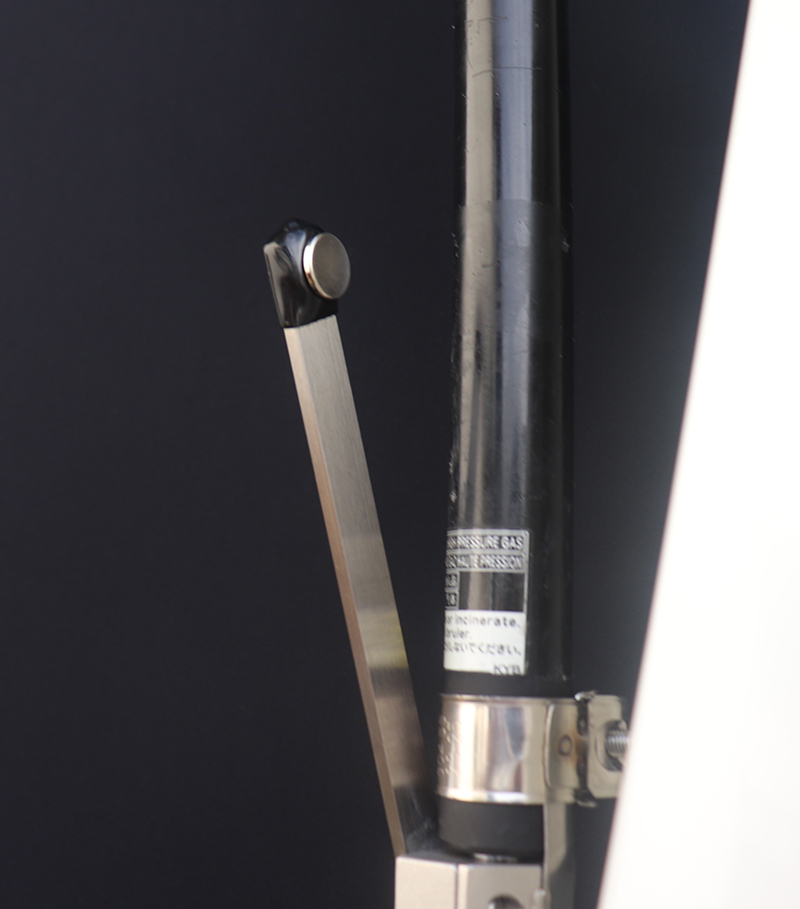

アイズ-ブロッカーのショックコード(ゴム紐)は、ボディ側アンカーの紐部分に固定されている状態です。

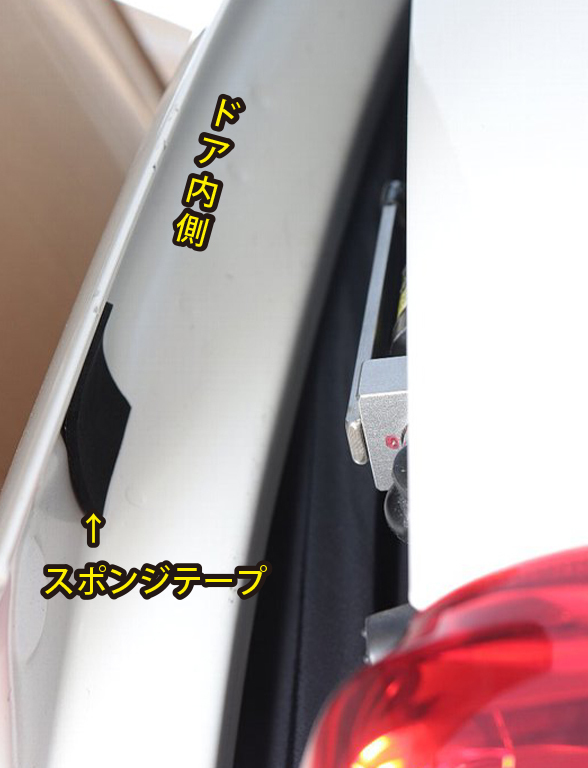

(下画像では、ウェザーストリップモール’(ゴムクッション材)を外した状態で撮影しています)

タープ布が強く押される(あるいは引っ張る)ようなことがあると、内臓されているショックコード(ゴム紐)が伸び切ってしまいます。

伸び切ってしまったあとは、ボディ側あるいはドア側のアンカー部分に直接の力が働くこととなり、ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまったり、爪付きクリップが抜けたりの支障につながることがあります。

(下画像では、ループ紐が切れてしまった状態です)

そんな場合には、強めの糸を使うことで補修が可能です。

==========

補修方法のご案内です。

1)まず、ボディ側アンカーを固定している爪付きクリップ を抜き出して、ボディ側アンカーを外してしまいます。

2)画像のような 釣り糸など(PEラインですと十分な強度があります。100均ショップでも販売されています)を 輪っか状態を作ります。

3)輪っか状にした釣り糸を、爪付きクリップを再利用して固定します。

4)下画像のように、輪っか部分に ショックコード端部のフックをつないで、タープ布を元どうりに接合していただければ補修完了です。

===============

ショックコードがタープ布の中に入ってしまっている場合は、一度引き出してから、ゴム通しなどを使って タープ布の中に入れ直す必要があります。ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html

ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html

====================

なお、ボディ側アンカーは、

下記のサポート商品販売ページでも ご購入いただけます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab#support_goods

●ボディ側アンカー(2個)セット

アイズ-ブロッカーのショックコード(ゴム紐)は、ボディ側アンカーの紐部分に固定されている状態です。

(下画像では、ウェザーストリップモール’(ゴムクッション材)を外した状態で撮影しています)

タープ布が強く押される(あるいは引っ張る)ようなことがあると、内臓されているショックコード(ゴム紐)が伸び切ってしまいます。

伸び切ってしまったあとは、ボディ側あるいはドア側のアンカー部分に直接の力が働くこととなり、ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまったり、爪付きクリップが抜けたりの支障につながることがあります。

(下画像では、ループ紐が切れてしまった状態です)

そんな場合には、強めの糸を使うことで補修が可能です。

==========

補修方法のご案内です。

1)まず、ボディ側アンカーを固定している爪付きクリップ を抜き出して、ボディ側アンカーを外してしまいます。

2)画像のような 釣り糸など(PEラインですと十分な強度があります。100均ショップでも販売されています)を 輪っか状態を作ります。

3)輪っか状にした釣り糸を、爪付きクリップを再利用して固定します。

4)下画像のように、輪っか部分に ショックコード端部のフックをつないで、タープ布を元どうりに接合していただければ補修完了です。

===============

ショックコードがタープ布の中に入ってしまっている場合は、一度引き出してから、ゴム通しなどを使って タープ布の中に入れ直す必要があります。ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html

ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html

====================

なお、ボディ側アンカーは、

下記のサポート商品販売ページでも ご購入いただけます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab#support_goods

●ボディ側アンカー(2個)セット

2024年03月02日

磁石式アンカーの補修方法です。

磁石式バックドア側アンカーのタブが折れてしまった場合の補修方法を ご案内申し上げます。

正常な状態

タブが折れてしまった状態

↓

折れてしまったタブに代えて、穴の中に 強めの糸を固定することで補修ができます。

==============

補修の手順を ご案内します。

1)磁石タイプのバックドア側アンカーは、磁石の真ん中の穴に タブが樹脂リベットで固定されていて、

裏面に貼ってある粘着材で 鉄板部分に貼り付けられた状態にあります。

樹脂リベットは センターピンが押し込まれることで固定されています。

磁石アンカーの分解図

2)まず、磁石から樹脂リベットを外します。

樹脂リベットは、上イラスト図のように 2つの部品で構成されています。2つの部品のあいだにカッターナイフの刃などを挿入して、センターピンを浮かすことで 2つの部品を分離できて 樹脂リベットを磁石から抜き出すことができます。

カッターナイフの刃をこじるようにして、少しづつセンターピンを浮かしていきます。

ニッパーなどを使いますと より外しやすいです。

樹脂リベットを抜き出すことができました。

3)強めの糸(釣り糸のPEラインなどが良いです。100均ショップにもあります)を輪っかにしてから、端をコブ玉状にしたものを用意しておきます。輪っかの大きさは まっすぐにした状態で1~2cm程度の大きさにしておきます。

4)コブ玉状にした部分を 磁石の穴の中に入れてから、小さくしたしたティッシュを つまようじなどで 押し入れていくと、 輪っかにした糸を仮固定状態にできます。

5)詰めたティッシュやコブ玉部分に瞬間接着剤を染み込ませます。

磁石の裏側から見た画像です。磁石の穴は内側で広がっています。

実際には 磁石の裏面全体に粘着材が貼られていますので、瞬間接着剤が裏側から漏れ出てしまうことはありません。

6)さらに 穴の中に テッシュを押し入れて 瞬間接着剤を染み込ませていきます。

7)染み込ませた瞬間接着剤が 完全に固まってから、輪っかにした糸を強く引っ張ってみて 抜け出てこないことを確認してください。

=====================

別の補修方法も ご案内いたします。

磁石の穴に フック部分をビス止めしてしまう方法もあります。

ドリルビス(ピアスビス、テックスビス)を使って 充電ドライバーで固定してしまうのが 簡単です。

ドリルビスは、先端がドリル状になっていて、鉄板に下穴を開けながらビスをねじ込むことができます。

==============================================

補修したアンカーに ショックコード(ゴム紐)を つなぎ直す手順や、

ショックコード(ゴム紐) 切れてしまっている場合の ご案内です。

こちらのブログを参考にしてください。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9790842.html

https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html

==============================================

既設の磁石アンカーを剥がす方法をご案内します。

ショックコード(ゴム紐)の 磁石側フックを外してから、袋状の中に入ってしまわないようにフック部分に 2重リングや紐などをつなげておくか、ガムテープなどを巻いておきます。

1)石油系溶剤をご用意ください(ベンジン、キャンプなどで使うホワイトガソリン、灯油、ガソリン、軽油、シリコンオフ など・・・)

磁石の粘着材のところに カッターナイフの刃を少しづつ入れていきます。その際 ナイフの刃に石油系溶剤で湿らせながら刃を入れていくと 切り進めやすいです。

(細い糸を使って 粘着材部分を切って取り除く方法もありますが、その場合でも 糸を石油系溶剤で湿らせながら行うと 切り進めやすいです )

なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。

カッター刃を入れている画像

2)磁石を剥がし取った後の まだ残ってしまっている粘着材は、石油系溶剤を使って 溶解させることで 簡単・キレイに取り除けます。

(ヘヤードライヤーなどで 適度に温めながら剥がしていく方法もあります)

なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。

まず、残ている粘着材の上にテッシュペーパーを数枚重ね置きます。次にテッシュペーパーに石油系溶剤を湿らせて テープで1時間ほど密閉しておきますと、粘着材が溶解されて キレイにはがれてくれます。

溶剤を湿らす前に テッシュペーパーの周辺にテープを貼っておいて、 溶剤を湿らしたあとで しっかりと密閉状態を作ることがコツです。

覆っている画像

石油系溶剤を使って 粘着材を 簡単・キレイに取り除く方法は、こちらのブログでもご案内しております。参考にしていただければと存じます。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html

なお、ブログ内でもご案内しておりますが、「粘着材剥がし」などを使われる方法は、剥がし取った後で 再び粘着材を貼り付ける際に不具合の元になる可能性がありますのでご注意ください。

正常な状態

タブが折れてしまった状態

↓

折れてしまったタブに代えて、穴の中に 強めの糸を固定することで補修ができます。

==============

補修の手順を ご案内します。

1)磁石タイプのバックドア側アンカーは、磁石の真ん中の穴に タブが樹脂リベットで固定されていて、

裏面に貼ってある粘着材で 鉄板部分に貼り付けられた状態にあります。

樹脂リベットは センターピンが押し込まれることで固定されています。

磁石アンカーの分解図

2)まず、磁石から樹脂リベットを外します。

樹脂リベットは、上イラスト図のように 2つの部品で構成されています。2つの部品のあいだにカッターナイフの刃などを挿入して、センターピンを浮かすことで 2つの部品を分離できて 樹脂リベットを磁石から抜き出すことができます。

カッターナイフの刃をこじるようにして、少しづつセンターピンを浮かしていきます。

ニッパーなどを使いますと より外しやすいです。

樹脂リベットを抜き出すことができました。

3)強めの糸(釣り糸のPEラインなどが良いです。100均ショップにもあります)を輪っかにしてから、端をコブ玉状にしたものを用意しておきます。輪っかの大きさは まっすぐにした状態で1~2cm程度の大きさにしておきます。

4)コブ玉状にした部分を 磁石の穴の中に入れてから、小さくしたしたティッシュを つまようじなどで 押し入れていくと、 輪っかにした糸を仮固定状態にできます。

5)詰めたティッシュやコブ玉部分に瞬間接着剤を染み込ませます。

磁石の裏側から見た画像です。磁石の穴は内側で広がっています。

実際には 磁石の裏面全体に粘着材が貼られていますので、瞬間接着剤が裏側から漏れ出てしまうことはありません。

6)さらに 穴の中に テッシュを押し入れて 瞬間接着剤を染み込ませていきます。

7)染み込ませた瞬間接着剤が 完全に固まってから、輪っかにした糸を強く引っ張ってみて 抜け出てこないことを確認してください。

=====================

別の補修方法も ご案内いたします。

磁石の穴に フック部分をビス止めしてしまう方法もあります。

ドリルビス(ピアスビス、テックスビス)を使って 充電ドライバーで固定してしまうのが 簡単です。

ドリルビスは、先端がドリル状になっていて、鉄板に下穴を開けながらビスをねじ込むことができます。

==============================================

補修したアンカーに ショックコード(ゴム紐)を つなぎ直す手順や、

ショックコード(ゴム紐) 切れてしまっている場合の ご案内です。

こちらのブログを参考にしてください。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9790842.html

https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html

==============================================

既設の磁石アンカーを剥がす方法をご案内します。

ショックコード(ゴム紐)の 磁石側フックを外してから、袋状の中に入ってしまわないようにフック部分に 2重リングや紐などをつなげておくか、ガムテープなどを巻いておきます。

1)石油系溶剤をご用意ください(ベンジン、キャンプなどで使うホワイトガソリン、灯油、ガソリン、軽油、シリコンオフ など・・・)

磁石の粘着材のところに カッターナイフの刃を少しづつ入れていきます。その際 ナイフの刃に石油系溶剤で湿らせながら刃を入れていくと 切り進めやすいです。

(細い糸を使って 粘着材部分を切って取り除く方法もありますが、その場合でも 糸を石油系溶剤で湿らせながら行うと 切り進めやすいです )

なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。

カッター刃を入れている画像

2)磁石を剥がし取った後の まだ残ってしまっている粘着材は、石油系溶剤を使って 溶解させることで 簡単・キレイに取り除けます。

(ヘヤードライヤーなどで 適度に温めながら剥がしていく方法もあります)

なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。

まず、残ている粘着材の上にテッシュペーパーを数枚重ね置きます。次にテッシュペーパーに石油系溶剤を湿らせて テープで1時間ほど密閉しておきますと、粘着材が溶解されて キレイにはがれてくれます。

溶剤を湿らす前に テッシュペーパーの周辺にテープを貼っておいて、 溶剤を湿らしたあとで しっかりと密閉状態を作ることがコツです。

覆っている画像

石油系溶剤を使って 粘着材を 簡単・キレイに取り除く方法は、こちらのブログでもご案内しております。参考にしていただければと存じます。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html

なお、ブログ内でもご案内しておりますが、「粘着材剥がし」などを使われる方法は、剥がし取った後で 再び粘着材を貼り付ける際に不具合の元になる可能性がありますのでご注意ください。

2024年01月29日

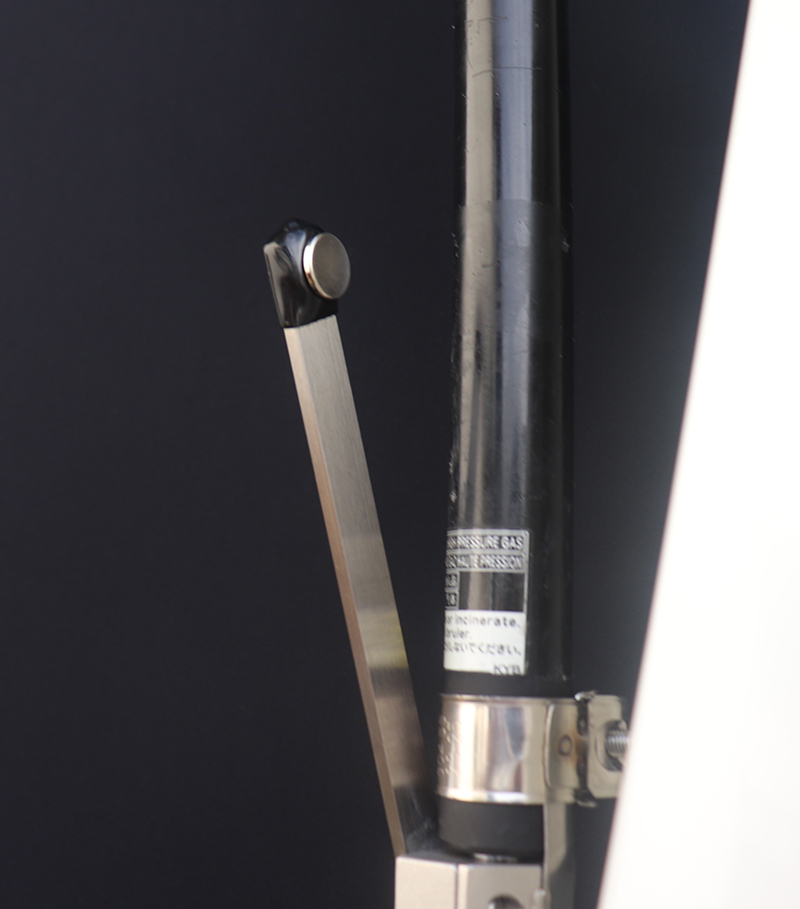

弱くなったダンパーを交換してみると・・・

エブリィのダンパー交換のようすです。

弊社スタッフが乗っているエブリィは、新車登録から6年目です。

アイズブロッカーを装着していることもあり、寒いときには、こんな位置で止まってしまいます・・・全開しません・・・トホホ

バックドアのガスダンパーの反力が弱くなってしまっているためです。ちなみに アイズブロッカーを装着しても ドアが全開してくれるためには、装着前の状態で ドアの先端に2リットルボトルを吊り下げても ドアは全開位置で止まっていてくれるほどの余力が必要です。(アイズブロッカーを装着することで 2リットルボトルを吊り下げる場合と同じくらいに ドアを引き下ろす力が働きます)

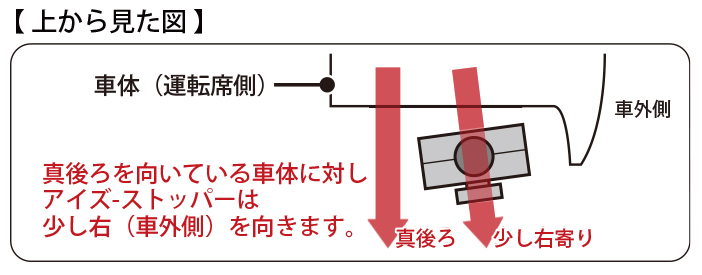

「ダンパーストッパー」なる道具(1000円くらいで販売されています。自作する方々も多いです)を使えば、ドアを全開位置に保持することができますが、いちいち付け外しをする面倒さがあります。

(なお、この部品を使えば、ドアを降りてこないように止めることはできますが、ドアが開いて行かないように止めることはできません・・・)

「ダンパーストッパー」は、バックドアにハシゴや自転車キャリアなどを装着していて、ドアが随分と重くなっている場合などでは 重宝したりします。

(なお、 重くなっているドアを 全開位置に無理やり固定することには 注意が必要です。

アイズ-ストッパー 装着ブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9727167.html の一番最後にある「ご使用方法・ご注意 」を参照ください。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

バックドアが全開してくれるように、ダンパーを交換することにします。 アマゾンで販売している 反力が強いタイプ(増圧20kgだとか・・・)にしてみました。

左右2本分(左右兼用の同じ物が2本です)で 購入当時6900円(税込み)です。 口コミを見ると 当たりハズレがありそうですが、大丈夫かなぁ・・・

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BGGDH14B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&th=1

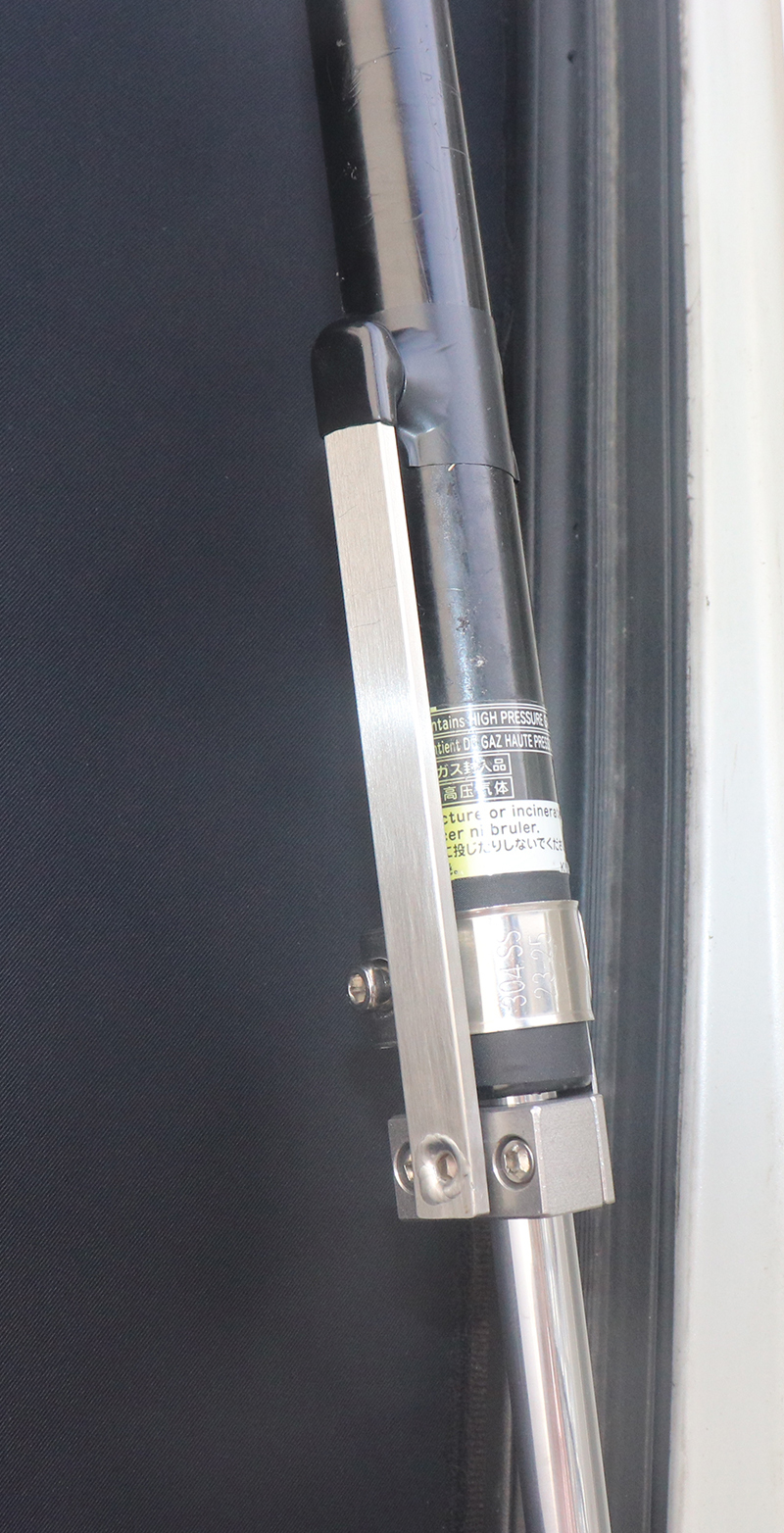

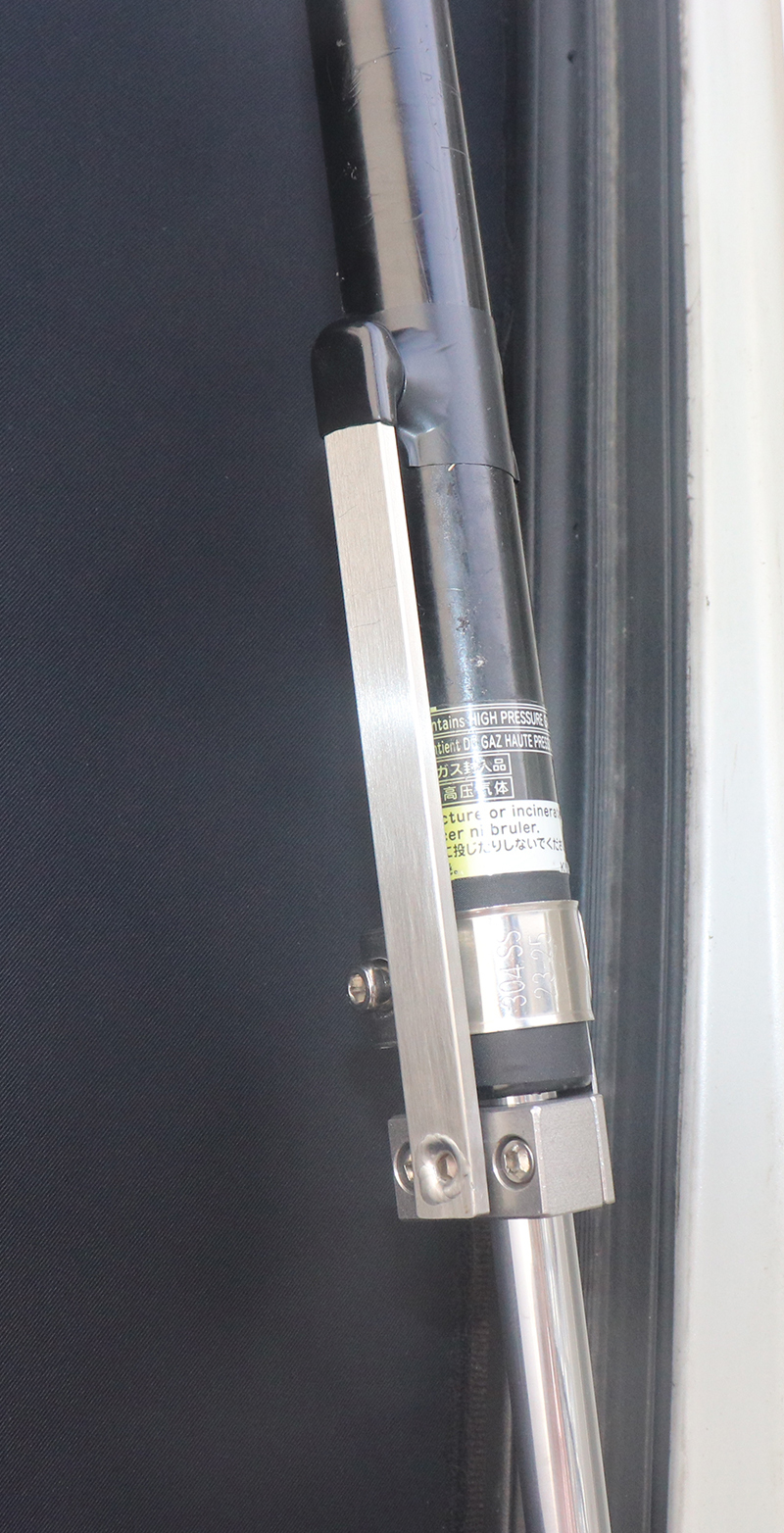

まずは ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した 左側ダンパーだけを交換してみます。

●交換作業は、ドアを全開位置にした状態で行います。

つっかえ棒で支えておきます。 エブリィは、ハイエースなどに比べれば、ドアの重さはたいしたことないので こんな簡単な支えにしてますが、もし支えが外れると痛い思いをしますので、支えが 絶対に外れないような注意が必要です。

ドア側の取り付け部は、12mmスパナで簡単に外れましたが、

ボディ側は固着気味になってしまっています。 スパナで外すのは心もとないので、ボールジョイント部分を外してから(マイナスドライバーで簡単に分離できます)、

念のためメガネレンチを使って(スパナだとなめる可能性が・・・)、力ずくで外しました。

新しいダンパーの方は、12mmスパナで簡単に取り付けができました。

使用工具は、●支え棒 ●12mmメガネ(あるいはスパナ) ●マイナスドライバー だけです。

左側ダンパー1本を交換しただけで、ドアは全開位置で しっかりと止まってくれるようになりました。

さすが増圧タイプ(^^♪ 当たりの1本でした(o^。^o)

作業時間は30分ほどでした。

==========

左右とも交換してしまうと、十分すぎる反力となって 夏場には引き下ろすのに大変そうですので、左側1本だけの交換にとどめておくことにしました。

使う必要のなかった もう1本のダンパーは、今後のために 保管しておくことにしますが、ダンパーの保管は、必ず正立状態で保管する必要があります。

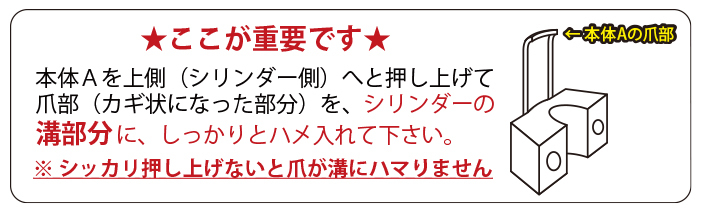

ダンパーのシリンダー(チューブ)部分には 窒素ガスが100気圧を優に超える高圧で 封入されている状態です。

ちなみに、縮まった際にも 同じ気圧です。詳しくは LAMP印のスガツネ工業様で https://cont.sugatsune.co.jp/motion/jp/tips/toolview_gasspring

高圧ガスは シリンダーとロッドとの隙間から どうしても少しづつ抜け出ていってしまいます。窒素ガスの他にオイルも入っていて、そのオイルがガス抜けを防ぐシール材の役目をしています。(もしロッドが オイルで濡れているようでしたら そのダンパーはガス抜けが進んでしまっているものと思われます)

オイルがシール材として機能するためには、オイルがシリンダーとロッドとの隙間をふさいでいる必要がありますので、オイルが下側にあるようにするために、ダンパー保管は、必ず正立状態(シリンダーが上側で ロッドが下側)で保管する必要があるそうです。また ロッドにキズが付かないようにも注意します。 https://faq.sugatsune.co.jp/faq/show/1527?site_domain=tecf

(なお 正立保管でなくても良いタイプのダンパーもあるようです。ちなみにハイエース用のダンパーをバラしてみると 正立保管でないとよろしくないtypeでした・・・)

バックドアのガスダンパー(高圧ガススプリング)はどうしても経年劣化していきます。個体差や使われ方で違いがあるでしょうが、おおむね5年くらいで交換したくなるように思います。

また、交換の際は、左右同時交換が基本のようですが、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法もあります。片側だけ交換ですと 反力が左右でアンバランスにはなりますが、通常なら ドアの立て付けをゆがめてしまうほどの支障は出ませんから、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法も 反力具合の調節が出来て よろしいかと存じます。

ガス抜けは、左右アンバランスで抜けていく場合が多いです。片側だけを交換する場合には 反力がより弱い片側を交換する方がよろしいかと存じます。

(なので、今回の作業では ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した左側ダンパーを交換しました)

左右の反力具合を確認してみる方法を ご案内申し上げます。

ちなみに 伸び切っているダンパーを60kgほどの全体重をかけて押し下げるくらいでは びくともしないです・・・(その程度で 押し下がるようでしたら、反力が ものすごく弱くなっている状況です)

反力具合を比較確認してみる方法としては、

1)まず車体に1本だけを残した状態にします。 支えを外すと ドアは下がってきてしまいますが、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。

2)外したダンパーを元どうりに車体に取り付け直してから、今度は、反対側のダンパーを 同様に 1本だけを残した状態にして、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。

3) 1)と 2)の重さ感を比べて見て、重さ感の大きい方(反力がより弱くなっている方)のダンパーを交換します。

なお、左右のダンパーを2本とも交換する場合にありましては、

左右2本ともを同時に外してしまうと、バックドアを全開状態にまで押し上げて なおかつ 支え棒で支えるのは 一人作業では危険を伴います。

2本を交換する場合でも、必ず 片側1本づつ 交換のが安全です。

ハイエースの場合では、伸縮式のタープポール と、 ジャッキスタンド を使っています。

ドアが重いので ヘルメットをかぶりたいくらいです(笑)

どうぞ ご安全に・・・

弊社スタッフが乗っているエブリィは、新車登録から6年目です。

アイズブロッカーを装着していることもあり、寒いときには、こんな位置で止まってしまいます・・・全開しません・・・トホホ

バックドアのガスダンパーの反力が弱くなってしまっているためです。ちなみに アイズブロッカーを装着しても ドアが全開してくれるためには、装着前の状態で ドアの先端に2リットルボトルを吊り下げても ドアは全開位置で止まっていてくれるほどの余力が必要です。(アイズブロッカーを装着することで 2リットルボトルを吊り下げる場合と同じくらいに ドアを引き下ろす力が働きます)

「ダンパーストッパー」なる道具(1000円くらいで販売されています。自作する方々も多いです)を使えば、ドアを全開位置に保持することができますが、いちいち付け外しをする面倒さがあります。

(なお、この部品を使えば、ドアを降りてこないように止めることはできますが、ドアが開いて行かないように止めることはできません・・・)

「ダンパーストッパー」は、バックドアにハシゴや自転車キャリアなどを装着していて、ドアが随分と重くなっている場合などでは 重宝したりします。

(なお、 重くなっているドアを 全開位置に無理やり固定することには 注意が必要です。

アイズ-ストッパー 装着ブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9727167.html の一番最後にある「ご使用方法・ご注意 」を参照ください。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

バックドアが全開してくれるように、ダンパーを交換することにします。 アマゾンで販売している 反力が強いタイプ(増圧20kgだとか・・・)にしてみました。

左右2本分(左右兼用の同じ物が2本です)で 購入当時6900円(税込み)です。 口コミを見ると 当たりハズレがありそうですが、大丈夫かなぁ・・・

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BGGDH14B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&th=1

まずは ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した 左側ダンパーだけを交換してみます。

●交換作業は、ドアを全開位置にした状態で行います。

つっかえ棒で支えておきます。 エブリィは、ハイエースなどに比べれば、ドアの重さはたいしたことないので こんな簡単な支えにしてますが、もし支えが外れると痛い思いをしますので、支えが 絶対に外れないような注意が必要です。

ドア側の取り付け部は、12mmスパナで簡単に外れましたが、

ボディ側は固着気味になってしまっています。 スパナで外すのは心もとないので、ボールジョイント部分を外してから(マイナスドライバーで簡単に分離できます)、

念のためメガネレンチを使って(スパナだとなめる可能性が・・・)、力ずくで外しました。

新しいダンパーの方は、12mmスパナで簡単に取り付けができました。

使用工具は、●支え棒 ●12mmメガネ(あるいはスパナ) ●マイナスドライバー だけです。

左側ダンパー1本を交換しただけで、ドアは全開位置で しっかりと止まってくれるようになりました。

さすが増圧タイプ(^^♪ 当たりの1本でした(o^。^o)

作業時間は30分ほどでした。

==========

左右とも交換してしまうと、十分すぎる反力となって 夏場には引き下ろすのに大変そうですので、左側1本だけの交換にとどめておくことにしました。

使う必要のなかった もう1本のダンパーは、今後のために 保管しておくことにしますが、ダンパーの保管は、必ず正立状態で保管する必要があります。

ダンパーのシリンダー(チューブ)部分には 窒素ガスが100気圧を優に超える高圧で 封入されている状態です。

ちなみに、縮まった際にも 同じ気圧です。詳しくは LAMP印のスガツネ工業様で https://cont.sugatsune.co.jp/motion/jp/tips/toolview_gasspring

高圧ガスは シリンダーとロッドとの隙間から どうしても少しづつ抜け出ていってしまいます。窒素ガスの他にオイルも入っていて、そのオイルがガス抜けを防ぐシール材の役目をしています。(もしロッドが オイルで濡れているようでしたら そのダンパーはガス抜けが進んでしまっているものと思われます)

オイルがシール材として機能するためには、オイルがシリンダーとロッドとの隙間をふさいでいる必要がありますので、オイルが下側にあるようにするために、ダンパー保管は、必ず正立状態(シリンダーが上側で ロッドが下側)で保管する必要があるそうです。また ロッドにキズが付かないようにも注意します。 https://faq.sugatsune.co.jp/faq/show/1527?site_domain=tecf

(なお 正立保管でなくても良いタイプのダンパーもあるようです。ちなみにハイエース用のダンパーをバラしてみると 正立保管でないとよろしくないtypeでした・・・)

バックドアのガスダンパー(高圧ガススプリング)はどうしても経年劣化していきます。個体差や使われ方で違いがあるでしょうが、おおむね5年くらいで交換したくなるように思います。

また、交換の際は、左右同時交換が基本のようですが、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法もあります。片側だけ交換ですと 反力が左右でアンバランスにはなりますが、通常なら ドアの立て付けをゆがめてしまうほどの支障は出ませんから、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法も 反力具合の調節が出来て よろしいかと存じます。

ガス抜けは、左右アンバランスで抜けていく場合が多いです。片側だけを交換する場合には 反力がより弱い片側を交換する方がよろしいかと存じます。

(なので、今回の作業では ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した左側ダンパーを交換しました)

左右の反力具合を確認してみる方法を ご案内申し上げます。

ちなみに 伸び切っているダンパーを60kgほどの全体重をかけて押し下げるくらいでは びくともしないです・・・(その程度で 押し下がるようでしたら、反力が ものすごく弱くなっている状況です)

反力具合を比較確認してみる方法としては、

1)まず車体に1本だけを残した状態にします。 支えを外すと ドアは下がってきてしまいますが、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。

2)外したダンパーを元どうりに車体に取り付け直してから、今度は、反対側のダンパーを 同様に 1本だけを残した状態にして、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。

3) 1)と 2)の重さ感を比べて見て、重さ感の大きい方(反力がより弱くなっている方)のダンパーを交換します。

なお、左右のダンパーを2本とも交換する場合にありましては、

左右2本ともを同時に外してしまうと、バックドアを全開状態にまで押し上げて なおかつ 支え棒で支えるのは 一人作業では危険を伴います。

2本を交換する場合でも、必ず 片側1本づつ 交換のが安全です。

ハイエースの場合では、伸縮式のタープポール と、 ジャッキスタンド を使っています。

ドアが重いので ヘルメットをかぶりたいくらいです(笑)

どうぞ ご安全に・・・

2024年01月15日

デリカD:5用 アイズ-ブロッカー取付説明書

ミツビシ デリカD:5 用 アイズ-ブロッカー取付説明書

(特許第6862023)

2024年1月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。

===================

【必要工具類】

A:テッシュ

B:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)

C:メジャー

D:ハサミ

E:ソケットレンチ(10mm)

F:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)

G:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)

※先の細いプライヤーやペンチの類

※水性ペン

※踏み台

があると便利です。

===================

【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)

※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。

②:ボディー側ホールドテープ:2本

③:バックドア側ホールドテープ:2本

④:ボディー側アンカー

紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ小2個付き

⑤:バックドア側アンカー :2個(丸ワッシャーに紐付き)

⑥:黒色テープ:2枚(タープ布接合時に使用)

⑦:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個

⑧:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個

以上、8点です

===================

《各部の名称》 です。

【装着作業の流れ】

1. バックドア側ホールドテープを貼り付ける面をしっかりと脱脂します

↓

2. 貼り付け面にプライマーを塗ります

↓

3. バックドア側ホールドテープを貼り付け、しっかりと圧着します

4. バックドア側アンカーを取り付けます(ソケットレンチ(10mm)が必要です)

↓

5. ボディー側アンカーを装着します

↓

6. ボディー側ホールドテープを装着します。

↓

最低1時間、できれば半日間ほど放置してください。その間にテープの粘着材の接着力が増します

↓

7. タープ布を取り付けます

↓

8. 貼り具合を調整して終了

★下記の取り付け説明書を 熟読、ご理解いただいたうえでの作業を お願い申し上げます。

作業時間自体は、1時間ほどですが、後述をする 粘着材の養生時間 が必要なことから、アイズ-ブロッカーの装着作業は、終了までに 半日ほど 時間がかかってしまいますことを ご承知くださいますよう お願いいたします。

寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。

==========================

1.バックドア側のホールドテープの貼り付け面付近をしっかりと脱脂する

下画像のように、白色テープ部分に 粘着材付きのホールドテープを貼り付けます。画像は運転席側です。

1-1

パーツクリーナー(プラスチックへの使用がOKなもの)やテッシュ・布などを使って、ホールドテープの貼り付け面付近を しっかりと脱脂処理してください。

貼り付ける部分に、プラスチック保護剤などの成分が残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。粘着材を貼り付ける際の脱脂処理は とても重要な作業となります。

脱脂作業のコツとしては

※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う。

(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)

※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。

※ 溶剤で濡らしてから乾かないうちに乾いた布で拭くことが基本です。

(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)

運転席側と助手席側とを 脱脂処理してください。

===================================

2. 貼り付け面にプライマーを塗ります。

2-1

テープを貼り付ける部分に プライマーを塗ってください。 必ずプライマー処理をしてください。プライマーでの下地処理がないと シッカリと貼りつきません

小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、

脱脂済みの貼り付け面を拭くようにして プライマー液を塗布します。 テープ貼り付け部分よりも 広めの面積を塗ってください。

プライマー液を こぼさないようにご注意ください。

続けて 助手席側の貼り付け面も 同様にプライマー処理してください。

============================

3. バックドア側ホールドテープを貼り付ける

プライマーを塗ってから 10分ほど乾燥させたのちに、ホールドテープを貼り付けます。

※ 基本的には 貼り直しができません。

テープの貼り付け位置を しっかりと確認していただいて 一発勝負で貼りつけてください。

(貼り付け直後だと 剥がして再貼り付けできますが、数十秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください)

貼り付け作業の前に、今一度 貼り付け位置をご確認ください。

下画像の白色テープ付近に貼ってください。 貼り付け位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。

3-1 一番下のマルチユースフックのすぐそばから貼り始めます。

ドアの中ほどにあるマルチユースフックのあたりで、テープを曲げますので、いったんハサミで切ってから 曲がり部から続けて貼る方法が作業しやすいです。

3-2 続けて貼っていきます。

テープの長さ分 全部を貼ってください。

運転席側が終わりましたら、助手席側も同様にホールドテープを貼ってください。

3-3

テープを貼り終えましたら、テープの上から しっかりと押し付けて 十分に加圧してください。

粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に 一番下側付近と、一番上側の端部付近は 入念に押し付けてください。

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」

貼り付け後の画像です。

============================

4. バックドア側にアンカーを取りり付けます。

4-1

まず、ソケットレンチ(10mm)を使って、一番下のマルチユースフックを取り外します。

4-2

アンカーをフックの裏側に入れて、アンカーから出ている紐が、貼ってあるホールドテープの方向に出した状態で フックを取り付け直します。

運転席側 取り付け後の画像です。マルチユースフックから紐が テープ側に出ています。

============================

5. ボディー側アンカーを取り付ける

※ところどころ画像は他車種のものになりますが作業内容は同じです。

5-1

まず、ボディー側ウェザーストリップ(黒色のゴムモール)を後方に引き出して 外します。

5-2

車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが47cmあたりの位置に取り付けます。

5-3

ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

助手席側にも 同様にしてアンカーを取り付けます。

============================

6. ボディー側ホールドテープを装着する

ウェザーストリップモールの溝の中に ボディー側ホールドテープを差し込みながら 装着していきます。

作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。

まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。

※この動画の車種はD:5ではありませんが、作業内容、要領は同じです。なお、動画では下側から上側に向かって装着していますが、D:5では 上側から下側に向かって装着していきます。

また、下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。

その1、

その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています

その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。

動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport

↑

アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください

■ 装着要領■

①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。

※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。

上の動画でも使っていますので ご確認ください。

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。

6-1

まず、ウェザーストリップモールを持って、車の後ろ方向に引き出します。

6-2

ボディー側ホールドテープを上から下側に向かって装着していきます。

装着開始位置は、画像のようにサイドカバーの上端から70~80mm上側の位置から装着しはじめます。(なお、画像では開始位置が分かりやすいように黄色テープを貼っています)

ホールドテープの折り幅の少ない方を ウェザーストリップモールの溝に差し込みながら、

テープがズレるのを防いで装着をしやすくするため、付属の爪付きクリップで止めておきます。爪付きクリップの上からウェザーストリップモールを被せてしまってOKです。

「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport

↑

アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください

ホールドテープとウェザーストリップモールとをボディ側に戻し入れて、手のひらで押し込んでいきます。

※ホールドテープの 裏・表に ご注意ください!!

下画像の指が触れている面は、布地になります(ザラザラ面ではありません)

テープを裏返すとザラザラ面です(このザラザラ面にタープ布が接合されます)

6-3

下側に向かって 装着を繰り返していきます。

※ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。

画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

ストップランプの付近の曲線部は、ハサミで 数カ所に切り込みを入れながら装着してください。

テープの下端は、ボディ側アンカーの上まで 装着してください。

下端の曲線部をハサミで 数カ所に切り込みを入れながら装着を進め、ボディー側ホールドテープの端を、ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…※画像は他車種のものになりますが作業内容は同じです。

重ねた付近を爪付きクリップで固定します

6-4

ホールドテープを装着し終った後で、ウェザーストリップモールの上から ハンマーでモールを打ち込みます。

この作業が大事です。

ホールドテープが装着イメージのイラストと同じ状態で正常に装着されていれば、軽く打ち込むだけでモールは奥まで打ち込めるハズです。打ち込み具合の判断は目視だけでは難しいので、打ち込んでいるときに出る、音や感触で判断します。 高い音・硬い感触になっていればOKです。★鈍い音・柔らかな感触だと モールが奥まで入っていない可能性があります。 一部でもウェザーストリップが浮き上がっていると バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。★鈍い音・柔らかな感触のある箇所のモールを 一度引き出して ホールドテープが装着イメージのイラストと同じ状態になっていることを 再度確認してから ハンマーでモールを打ち込んでください。★鈍い音・柔らかな感触から→高い音・硬い感触になっていればOKです。

左右のホールドテープを装着し終えてから バックドアを閉めてみてください。「ドアの閉まりが固くなった感じ」や「ドアが開けにくくなった感じ」がする場合や半ドアになりやすくなった場合には、上記のウェザーストリップの浮き上がりを 再度 確認してみてください。

(特に上側付近に浮き上がりがあると影響が大きいですので、上側付近を入念にチェックしてみてください)

=================================

ここまでの作業が終わった状態で 1時間以上、できれば5時間ほど放置してください(ドアは開放されていても 閉めていてもOKです)。その間にバックドアに貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の70%ほどの接着力になります。

夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って1時間後には 大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。

=================================

7. タープ布を取り付ける

7-1

タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。

▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼

運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼

左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。

これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。

(装着終了後は取り外してください)

7-2

タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。

▼ボディー側アンカーへ▼

アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。

▼バックドア側アンカーへ▼

さきほどの反対側から出ているフックを、バックドア側アンカーから出ている紐につなげてからフックの開きを閉じてください。

ここまでの作業を行うと運転席側タープ布は、下画像のような状態になります。

7-3

タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。

▼取付動画です。(2分42秒)ミツビシD:5ではありませんが、作業の要領は同じです。

▼まず①~⑤です▼

①.アンカー側端部(袖口)を接合します。

まず、端部から15cmほど接合しますが、その際に、小さな黒色テープを取り付けてください。両面がザラザラ面になっている 2cmほどの長さの小さな黒色テープ(2枚)です。

①-1.小さなテープを 下画像のように タープ布の端部を2センチほどを残して ザラザラ面で接合します。

①-2. 2センチほどを残した端部を フック金具を包み込むように折り返して ザラザラ面でに接合します。

①-3.下画像のように、できるだけ固く フック金具を包み込んでください。フック金具とタープ布とが一体になる(ズレ動かない)ようになっていればOKです。

端部の15センチほどを接合します。

車外側から見ると 下画像のようになっています。

②.反対側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。

強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。

▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。

15cmほど接合します。

バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。

その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。

ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感

↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。

⑦.下側端部(足元)を接合します。

端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。

5cmほど接合します。

この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。

※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順8-1」は飛ばしてもらっても構いません※

=================================

8. 貼り具合を調整します

8-1

シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。以下の画像の車両はD:5ではありませんが、作業内容は同じです。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。

シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部に たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。

おおむね シワが取れました。

8-2

具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします

8-3

もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら ハサミで切り取って整えて下さい。切らなくても性能的には支障はございません。

=================================

9. バックドアの閉まり具合をご確認ください

バックドアを閉めてみてください。

ドアの閉まり具合が固くなった感じがする場合や、半ドアになりやすくなってしまった場合には、6-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。

特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部の浮きは さほどの影響はありません)

バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。

・アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開位置に止まらなくなる場合もあります。タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい( ⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。 を参照ください)。

・バックドアを開くガスダンパーが経年劣化で反力が弱まっておりますと、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開位置に止まらなくなる場合もあります。

ダンパーを交換される場合には、より反力が強いタイプの「強化ダンパー」などに交換される方が、スキー場などの寒冷化でも また ドアに付加物を装着していて重くなっている場合などでも ドアが全開してくれやすく アイズ-ブロッカーとの相性が良いです。

バックドアを力強く押し上げるための部品は、「D5 強化ダンパー」「D5 補助ステー」などのワード検索でお探しできます。

・ドアが純正よりも より大きく開くダンパーに交換されている場合にありましては、純正状態よりも+7cmほどの高さまでは、タープ布やショックコードは追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開位置までにならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。ご注意ください。

バックドアを閉めた際に、タープ布がドアに挟まれないかをご確認してみてください。

バックドアを 勢いよく閉めようとするほど タープ布が はさまれやすいです。どこかの窓ガラスやドアを開けた状態で バックドアを閉めていただくと、タープ布が挟まれにくいです。 ドアをゆっくりと閉めていく方法も有効です。

D:5用のアイズ-ブロッカーは、タープ布が挟まれやすい車種になります。ストップランプ横のあたりが 一番挟まれやすいです。

挟まれにくい装着のコツなどを 下記ブログでご案内しています。

https://aizurv2.hamazo.tv/e9759614.html

取り付け方法のご案内は、以上となります

■ ご使用上の注意点などは こちら でご案内しております。ぜひ一度お読みくださいませ。

============================

■補修部品につきまして。

バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。

他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/577

============================

最後になりますが、

ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと

今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。

弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。

https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist

どうぞ よろしくお願いいたします。

株式会社 アイズ

アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同